井の頭・自然のできごと 2008年4月

4/28(月) 曇り

|

シロとゴマがどうなったのか気になります。そこで予定を変更して、彼らを探すことにしました。まず、シズをお茶の水池の野口雨情碑の近くで見つけました。クロを探して七井橋まで戻ったとき、ボート池から戻ってくるクロを見つけました。クロは橋をくぐり、ゴイサギ藪のヤナギの下で誰か(シロ?シズ?)を呼んだ後、お茶の水池の奥に向かって泳いでいきました。そして、雨情碑の近くにいるシズを見つけると、水面を滑走してその方向に駆け寄りました。シズもそれに気が付いてクロに駆け寄り、二羽は鳴き交わしました。

なんとも節操のない目まぐるしいカップルの入れ替わりに呆れてしまいますが、これがカイツブリの普通の習性だとは考えない方がよいと思います。彼らの食料となる在来の小魚やエビが決定的に不足しているなど、彼らの暮らしが安定せず子育ても始められないことが、このようなおかしなカップル交代劇の背景にあるのだと思います。 なお、2枚目の写真はクロ(右側)とシズが、いわゆる「ホームレス」の人からパンをもらっているところです。彼らは今でもエサやりを続けています。しかし、エサを与えたところでカイツブリが子育てできるようにはなりません。カイツブリはヒナには自然のエサしか与えないからです。 |

4/23(水) 晴れ

|

母子はすぐに見つかりました。そして母ガモはやはりあのマルガモでした。左の写真は母子が揃ったところを撮ったものです。ヒナは今日も13羽揃っていて、元気に動き回っていました。問題の、この母マルガモはドリーなのか、という点については、観察の結果、ドリーではないと結論しました。

ドリーではないことが分かったので、今後の記録が楽なように、このマルガモに「サリー」という名前を付けました。どうして「サリー」なのかは気にしないでください。ドリーと似ているけど違う、という程度の意味しかありませんので(笑)。なお、右の写真の中央付近で採食しているのがサリーで、その上方にいるカルガモはたぶん連れ合い、つまりヒナたちの父親だと思います。この写真ではヒナは下方の壁際に5羽写っています。 私は、サリーはドリーの子供ではないかと思っています。確実な証拠は何もないのですが、彼女の行動(活動範囲など)を見ているとそんな気がするのです。もしそうだとすると、彼女は神田川育ちです。ヒナたちを神田川へ連れて来たのはそのせいかもしれません。すでにレポートしているように、神田川も危険がいっぱいです。サリーがはたして何羽の子供たちを育て上げることができるのか、見守りたいと思います。 |

4/20(日) 曇り

|

事前に朝日新聞のむさしの版に記事が載ったこともあってたくさんの人が見学に来てくれ、500部ずつ準備したチラシとリーフレット、そして環境省発行のパンフレットはすべてはけました。朝日新聞と「むさしのみたか市民テレビ局」が取材に来てくれたし、三鷹市の環境対策課の職員、三鷹市と武蔵野市の市議会議員、あるいは環境保全活動に取り組んでいる人たちも見に来てくれました。なにより、西部公園緑地事務所の所長はじめ職員の人たちが来園者に熱心に説明していたのに感激しました。井の頭池の外来生物問題を解決しようという機運は大きく盛り上がったと思います。 水温が低めだったし、新たな漁法に慣れていなかったこともあって、捕獲数は当初の期待よりだいぶ少なかったのですが、池の惨状はいっそう明らかになりました。この日獲れた魚のほとんどがブルーギル(236匹)で、モツゴはわずか(8匹)でした。ハゼ科のヌマチチブは5匹獲れましたが、トウヨシノボリは1匹も獲れませんでした。漁具の中でいちばん活躍したのは、吉祥寺ライオンズクラブが第三会場(お茶の水付近)で実施した地引網だったと思います。ブルーギルの半分を捕獲したほか、全長29cmのオオクチバス(通称:ブラックバス、下左の写真)や、私は井の頭池では始めて見たギギ(全長23cm、下右の写真)も捕獲しました。なにより集客力が抜群で、大勢の人がライオンズクラブの活躍を見守りました。

協働の滑り出しはきわめてうまくいったと思います。大切なのは、それを今後も続け、さらに拡大していくことです。 |

4/15(火)

|

午後3時ごろ池の南岸を歩いていると、狛江橋近くの弁天池からカイツブリが鳴き交わす声が聞こえてきました。それはクロとシロのカップルで、狛江橋をくぐりボート乗り場を迂回して七井橋のほうに泳いでいくところでした。現在の二羽のようすを知りたいと思い、七井橋へ行ってみました。 七井橋から二羽のようすを見ていたら、橋のすぐ近くに別のカイツブリがいるのに気づきました。シズでした。そのシズが橋のすぐ近く(ボート池側)で停止し、胸を張って羽を膨らませました。対決の姿勢です。橋の反対側を見ると、そこにはシロがいてやはり同じ姿勢を取っていました。わずかのにらみ合いの後、シロが橋の下をシズに向かって突進し、二羽が取っ組み合う激しいバトルになりました。そのうちシズが逃げ出し、シロはそれを追いかけていきました。メスも激しく闘うことがあることを私がはっきり確認したのは、じつは初めてのことです。カメラを持っていなかった(忘れた)のは残念でした。 そのしばらく後のこと、クロがゴイサギ藪の近くを七井橋とは反対方向に泳いでいたとき、もう一羽のカイツブリがそれに併走するように泳ぎ寄ってきて「キリキリ・・・」鳴きました。追ってきたのはシズでした。クロに嫌がるようすがなかったので、あれあれと思って見ていると、そこへシロが突進してきて、再びシズを追い払いました。シロとクロは二羽で鳴き交わし、一緒にお茶の水池の中央部に向かって泳いでいきました。 シズはゴマとカップルになったはずなのに、まだクロとよりを戻したいと思っているようです。こんなにはっきりしたカイツブリの三角関係を見たのも初めてです。クロがどうしてそんなにもてるのか、私にはよく分かりません。ゴマの立場がない気がしますが、そのゴマには会えませんでした。 カイツブリの暮らしぶりを観察していると、ドラマに出てきそうな複雑な人間、いやカイツブリ関係に出合うことが少なからずあります。上記の三角関係などは恋愛ドラマやメロドラマになりそうです。「愛の葛藤」はとても人間的なものだと我々は思いがちですが、その本質はとても動物的なものなのですね。人間的に思えるのはそれにいろいろな人間的理屈を付けているからではないか、という気がします。 |

4/14(月)

|

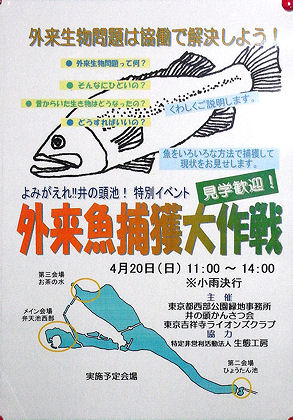

井の頭池の外来生物問題に関しては、これまで井の頭かんさつ会が西部公園緑地事務所の許可をもらってメンバーと協力者だけで調査と啓発活動を続けてきましたが、いよいよ新たな展開を迎えることになりました。西部公園緑地事務所と東京吉祥寺ライオンズクラブの理解が得られ、今後は、この三者(、さらに今後加わってくれる他の団体)が協働して、この困難な問題の解決を目指していくことになったのです。その手始めとして、今度の20日(日)に「外来魚捕獲大作戦」と名打った外来魚捕獲イベントを三者主催で実施します。 当日は、これまで使用してきたかごワナや四手網に加えて、張り網(定置網)、刺し網、巻き網、投網、地引網などを駆使して、できるだけ多くの外来魚を捕獲し、見学に来ていただいた方に井の頭池の外来生物問題の実情と解決方法をご説明する予定です。これまでの手段では捕獲できなかったブラックバスも捕獲できるものと期待しています。捕獲作業は3箇所を予定しており、それぞれ使用する捕獲手段が違います。捕獲生物の展示、パネル展示や詳しい説明はメイン会場と第二会場でのみ行います。時間は11時〜14時としていますが、それ以降も展示と説明はしばらく続ける予定です。ぜひ見学にいらしてください。 |

4/5(土) 晴れ

|

さて、今日午後の弁天橋でのことです。クロが写真の姿勢で固まっていたら、通りかかった家族連れがそれを見て、「子鴨がくたびれてるよ〜。」と言っていました (^^; カイツブリをカモの子供だと思う人はかなり多いのでいまさら驚きませんが、この姿勢をくたびれていると見る見方は初めて聞きました。花見の時期には普段公園に来ない人がたくさん来るので、珍説をいろいろ聞くことができます。

ゴマとシズの消息は知りません。ちょっと忙しかったのと花見の混雑が始まったのとで、カイツブリを観察できていないのです。クロとシロは弁天池を通ったとき見かけただけです。花見の時期は地元住民はあまり井の頭池に行きません。私も神田川や玉川上水で自然観察をすることが多いです。花見の騒ぎが終わったら、ゴマとシズを探してみようと思っています。 |

|

メスは今日もひたすら採食を続け、オスはあまり食べずにそれを見守っていました。自然の食べ物とはいえ、3月中旬からそんな勢いで食べ続けているとしたらさすがに食べ過ぎではないかと思うので、もしかすると、いったん抱卵を始めたものの何かの理由で失敗して、新たな産卵に備えている可能性もあるかもしれません。

首輪マルガモは桜の花びらが流れる川に似合わない速度でひたすら下流を目指して進んでいきます。そんなに急ぐなら飛べばいいのにと思うのですが、飛ばないのは相手がどこにいるか知らないからかもしれません。そういえば、オージもヒナを世話しているドリーに会いに行くのに、同じように川を下っていました。

人間的には問題なのであまり書いていないのですが、カモを観察しているとこういうことが時々あります。カップルのオスがメスにいつも付き添っている最大の目的は、他の雄ガモからメスを守ることのようです。 |

〔最近〕 2009年< |12 |11 |10 |9 |8 |7 |6 |5 |4 |3 |2 |1 >2007年

11時ごろ弁天池の畔を歩いていたら、カイツブリがしきりに鳴き交わす声が聞こえてきました。クロとシロがどうしてそんなに盛り上がっているのか気になって弁天橋へ行ってみると、鳴き交わしているのはなんと、ゴマとシロでした。二羽は鳴き交わしながら並んで泳いだり、水面に張り出した枝に落ち葉を乗せ合ったり、あるいは左の写真のように、首を伸ばして寄り添うダンスをしたりしていました。(写真で左側がシロです。) これらの行動はカイツブリがカップルになるとき、あるいはなった直後に見られる行動です。信じがたいことではありますが、ゴマとシロは復縁したようです。

11時ごろ弁天池の畔を歩いていたら、カイツブリがしきりに鳴き交わす声が聞こえてきました。クロとシロがどうしてそんなに盛り上がっているのか気になって弁天橋へ行ってみると、鳴き交わしているのはなんと、ゴマとシロでした。二羽は鳴き交わしながら並んで泳いだり、水面に張り出した枝に落ち葉を乗せ合ったり、あるいは左の写真のように、首を伸ばして寄り添うダンスをしたりしていました。(写真で左側がシロです。) これらの行動はカイツブリがカップルになるとき、あるいはなった直後に見られる行動です。信じがたいことではありますが、ゴマとシロは復縁したようです。 つまり、クロとシズも復縁していたのです。15日に、クロとシロとシズの三角関係のことを書きましたが、その後シズはクロを奪い返すことに成功したようです。そのため、相手を失ったゴマとシズも元のサヤに収まった、というのが真相ではないかと思います。

つまり、クロとシズも復縁していたのです。15日に、クロとシロとシズの三角関係のことを書きましたが、その後シズはクロを奪い返すことに成功したようです。そのため、相手を失ったゴマとシズも元のサヤに収まった、というのが真相ではないかと思います。 昨日ヒナを13羽連れたカルガモが池尻(神田川の源流近く)にいたという情報をもらったので、今日神田川へ見に行ってきました。他のカルガモより早いヒナ誕生。先月の22日を最後に姿を見ていない、あのドリー似のマルガモの可能性があります。それに、13羽というヒナの数と、神田川へヒナを連れて行く行動パターンからすると、あのマルガモはドリーなのかもしれないと思ったからです。

昨日ヒナを13羽連れたカルガモが池尻(神田川の源流近く)にいたという情報をもらったので、今日神田川へ見に行ってきました。他のカルガモより早いヒナ誕生。先月の22日を最後に姿を見ていない、あのドリー似のマルガモの可能性があります。それに、13羽というヒナの数と、神田川へヒナを連れて行く行動パターンからすると、あのマルガモはドリーなのかもしれないと思ったからです。 ヒナへの目の配り方がドリーとはまったく違います。ドリーはすべてのヒナに気を配って常にその居場所を把握するとともに、ヒナたちの行動を自分の動作や声でじつにうまくコントロールしていました。しかし、この母ガモは採食に夢中でほとんどヒナたちを見ていないのです。ヒナたちは勝手に動き回り、備わっている習性だけで母ガモにどうにか付いていっています。ヒナを襲おうとするものからすれば、隙だらけです。

ヒナへの目の配り方がドリーとはまったく違います。ドリーはすべてのヒナに気を配って常にその居場所を把握するとともに、ヒナたちの行動を自分の動作や声でじつにうまくコントロールしていました。しかし、この母ガモは採食に夢中でほとんどヒナたちを見ていないのです。ヒナたちは勝手に動き回り、備わっている習性だけで母ガモにどうにか付いていっています。ヒナを襲おうとするものからすれば、隙だらけです。 東京都西部公園緑地事務所、東京吉祥寺ライオンズクラブ、井の頭かんさつ会の三者主催、そしてNPO法人・生態工房の協力で、初めての官民協働による外来魚捕獲イベント「外来魚捕獲大作戦」が行われました。池の3箇所でいろいろな漁具を使って魚を捕獲し、メイン会場の弁天池と第二会場のひょうたん池でそれを来園者に説明し、井の頭池の外来種問題の解決を訴えました。右の写真はメイン会場のようすです。

東京都西部公園緑地事務所、東京吉祥寺ライオンズクラブ、井の頭かんさつ会の三者主催、そしてNPO法人・生態工房の協力で、初めての官民協働による外来魚捕獲イベント「外来魚捕獲大作戦」が行われました。池の3箇所でいろいろな漁具を使って魚を捕獲し、メイン会場の弁天池と第二会場のひょうたん池でそれを来園者に説明し、井の頭池の外来種問題の解決を訴えました。右の写真はメイン会場のようすです。 池に入って捕獲作業をした生態工房の人が沈んでいた枯れ枝に生みつけられたモツゴの卵を見つけてくれました。右の写真がそれです。それを水槽に入れて展示していたら、次々に稚魚が孵化しだしたので驚きました。本来モツゴは水が多少濁っていても水草がなくても増えられる強い魚です。卵や稚魚がブルーギルなどに食べられてしまわなければ、モツゴは簡単に数を増やせるはずなのです。モツゴの寿命は3年ほどだそうですから、早くブルーギルを減らさないと間に合いません。

池に入って捕獲作業をした生態工房の人が沈んでいた枯れ枝に生みつけられたモツゴの卵を見つけてくれました。右の写真がそれです。それを水槽に入れて展示していたら、次々に稚魚が孵化しだしたので驚きました。本来モツゴは水が多少濁っていても水草がなくても増えられる強い魚です。卵や稚魚がブルーギルなどに食べられてしまわなければ、モツゴは簡単に数を増やせるはずなのです。モツゴの寿命は3年ほどだそうですから、早くブルーギルを減らさないと間に合いません。 井の頭公園に新しくできた情報掲示板に右のポスターが貼られているのにお気づきでしょうか。

井の頭公園に新しくできた情報掲示板に右のポスターが貼られているのにお気づきでしょうか。 久々のカイツブリ情報です。じつは、弁天池に水質浄化装置を設置する工事が3月中旬にあり、そのために池の水位が30cmほど下げられたため、七井橋近くのヨシ原の巣で仲良くしていたクロとシロは巣を失ってしまいました。その後のカイツブリのようすを把握できていないのですが、クロとシロを弁天池で見かけることが多いです。

久々のカイツブリ情報です。じつは、弁天池に水質浄化装置を設置する工事が3月中旬にあり、そのために池の水位が30cmほど下げられたため、七井橋近くのヨシ原の巣で仲良くしていたクロとシロは巣を失ってしまいました。その後のカイツブリのようすを把握できていないのですが、クロとシロを弁天池で見かけることが多いです。 クロがこんな格好をしているのは、シロが近づいてきたからです。このHPを見ていただいている方はご存知だと思いますが、これはカイツブリの「アイラブユー」なのです。右の写真では、戻ってきたシロ(奥側)も同じ格好をしています。オスはメスと同じ姿勢をとり夫婦間の平等を約束することで、メスに気に入られようとしているのだと思います。もっとも、この姿勢を初めて見て愛情の表現だと気づくのは鳥に詳しい人でも無理だと思います。鳥のオスは自分の強さや美しさを誇ることでメスの気を引こうとするのが普通ですから。鳥類だけでなく哺乳類でも同じだと思います。あ!そういえば、ヒトのオスの中には低姿勢でメスにプロポーズするものがいますね。でもカイツブリのオスが偉いのは、必ずその約束を守ってしっかり子育てに参加することです。

クロがこんな格好をしているのは、シロが近づいてきたからです。このHPを見ていただいている方はご存知だと思いますが、これはカイツブリの「アイラブユー」なのです。右の写真では、戻ってきたシロ(奥側)も同じ格好をしています。オスはメスと同じ姿勢をとり夫婦間の平等を約束することで、メスに気に入られようとしているのだと思います。もっとも、この姿勢を初めて見て愛情の表現だと気づくのは鳥に詳しい人でも無理だと思います。鳥のオスは自分の強さや美しさを誇ることでメスの気を引こうとするのが普通ですから。鳥類だけでなく哺乳類でも同じだと思います。あ!そういえば、ヒトのオスの中には低姿勢でメスにプロポーズするものがいますね。でもカイツブリのオスが偉いのは、必ずその約束を守ってしっかり子育てに参加することです。 久我山のマルガモカップルのメスは抱卵中らしい、と3月22日に書きましたが、間違いでした。4月1日に久しぶりに久我山へ行ったら、ちゃんと夫婦が揃っていました。ドリーの観察でメスは抱卵中であっても時々は採食に出てくることが明らかになっていますが、2日に行ったときも、そして今日も(左の写真)二羽一緒だったので、抱卵中でないことは明らかです。

久我山のマルガモカップルのメスは抱卵中らしい、と3月22日に書きましたが、間違いでした。4月1日に久しぶりに久我山へ行ったら、ちゃんと夫婦が揃っていました。ドリーの観察でメスは抱卵中であっても時々は採食に出てくることが明らかになっていますが、2日に行ったときも、そして今日も(左の写真)二羽一緒だったので、抱卵中でないことは明らかです。 カップルのようすを確認してから井の頭へ戻る途中、川を下ってくる別の雄マルガモがに気づきました。くちばし全体が黄色で、白い首輪があるオスです。とても先を急いでいるようで、どんどん川下へ進んでいきます。このオスは以前カップルでいるのを何度か見かけています。そのメスに会いに行くのかもしれないと思い、その行き先を確かめるため、予定を変更して追跡することにしました。

カップルのようすを確認してから井の頭へ戻る途中、川を下ってくる別の雄マルガモがに気づきました。くちばし全体が黄色で、白い首輪があるオスです。とても先を急いでいるようで、どんどん川下へ進んでいきます。このオスは以前カップルでいるのを何度か見かけています。そのメスに会いに行くのかもしれないと思い、その行き先を確かめるため、予定を変更して追跡することにしました。 首輪ガモが久我山上流の小さな滝を下りたとき、例のマルガモカップルと遭遇しました。するとなんと、首輪ガモはそのメスに襲いかかったのです。当然カップルのオスは撃退しようとしますが首輪ガモは諦めず、くんずほぐれつの大乱闘になりました。川沿いの道路を歩いていた人のほとんどが何ごとかと川を覗き込んだほどの騒ぎでした。結局、カップルはなんとか暴漢を撃退し、上流へと泳いでいきました。そして首輪ガモは私がカップルのようすを見ているほんの短かい間に姿を消しました。飛び去ったようです。首輪ガモが急いでいた理由は襲うメスを見つけるためだったのでしょうか??

首輪ガモが久我山上流の小さな滝を下りたとき、例のマルガモカップルと遭遇しました。するとなんと、首輪ガモはそのメスに襲いかかったのです。当然カップルのオスは撃退しようとしますが首輪ガモは諦めず、くんずほぐれつの大乱闘になりました。川沿いの道路を歩いていた人のほとんどが何ごとかと川を覗き込んだほどの騒ぎでした。結局、カップルはなんとか暴漢を撃退し、上流へと泳いでいきました。そして首輪ガモは私がカップルのようすを見ているほんの短かい間に姿を消しました。飛び去ったようです。首輪ガモが急いでいた理由は襲うメスを見つけるためだったのでしょうか??