井の頭・自然のできごと 2006年9月

9/27(水) 雨のち晴れ

|

それにしても、これから卵を産んでヒナを孵し、それを育て上げるのは、あまりにも遅すぎる気がします。すぐにぐんと寒くなり、池の魚やエビが活動しくなるし、虫もいなくなるので、食べ物の確保がとても難しくなるからです。それに、カラスやゴイサギにとっても食べ物の確保に苦労する季節です。ヒナが狙われる可能性はさらに高まるかもしれません。同じ巣を使っているということは、失敗の経験が活かされていない気がします。1年に1羽ぐらいは子供を育て上げたくて5回目に挑戦するのかもしれませんが、一生懸命に失敗を繰り返す彼らを見ているのはつらいです。 |

|

弁天様ではなくてビーナスにしたのは、西洋系の女性だったからです。なお、セーターを脱いでTシャツ姿になっただけですので、誤解のないように。 なんでそれが「自然のできごと」なんだ?と言う人がいると思いますが、井の頭を低気圧が通過して暖かい空気に入れ替わったので、朝とはぐんと気温が上がったのです。 |

9/23(土) 晴れ

|

それは第15回井の頭かんさつ会の開始時、高野さんが最初の話をしていたときのことです。ヒナはクロと巣の近くの水面にいて、二羽の距離が少し開いていました。その瞬間を目撃した小町さんによると、ヒナがいた地点の上方に枝を伸ばしている小さなプラタナスにゴイサギが飛び移り、そこからダイブしてしてヒナをくわえ捕ったのだそうです。彼の叫びで事件を知った我々が見たときは、ゴイサギはヒナをくわえて水面に近い枝に止まっていました。ヒナは目を閉じ、動いていませんでした。時計を見ると9時9分でした。 ヒナを奪われたことに気づいたクロが何度も叫んでいましたが、何もできませんでした。ゴイサギはヒナの首を絞めるようにくわえ直すと、それを水に漬けては持ち上げて静止する、ということを何度も繰り返した後、9時13分、完全にぐったりとなったヒナを一気に呑み込みました。 魚だけでなくカエルなども食べるゴイサギですから、カイツブリのヒナを食べても不思議ではありません。ヒナを食べた手順を見ると、本能なのか学習したのか、ゴイサギは鳥のヒナの食べ方をよく分かっているようです。それ以前にいなくなったヒナの中にも、ゴイサギに食べられたものがいるのかもしれません。ゴイサギにとっては、クロとシズが今年は1羽のヒナも育て上げていないことも、多くの人々が最後のヒナが無事育つのを期待して見守っていることも関係なく、カイツブリのヒナは単なる栄養源のひとつにすぎないのです。 親鳥が警戒して、巣に近づくゴイサギをいつも追い払っていたので、ゴイサギからは守りきれるものと思っていました。しかし、21日に書いたように、親鳥の息が合っていなかったことは、ヒナを守りきれなかった原因のひとつかもしれません。それに、私と同じようにクロも、ゴイサギがカワセミのように高い枝からダイブしてヒナを捕らえるとは想定していなかったのではないでしょうか。カイツブリがその認識を改められないと、悲劇は来年以降も続くことになります。七井ペアが3回目繁殖のヒナが消えた後、同じ巣で4回目の繁殖を繰り返したのがちょっと気になっています。 |

9/21(木) 晴れ

|

クロが魚を捕るようになったのかどうか、昨日再度観察してみました。結果は次のとおりです。

観察時間:4時間(10:57〜14:57)

クロが運んできた数はシズと比べるとわずかです。昨年のデータ(2005年7月23日の記事)を見ると、クロの成績は昨年の自身と比べても弁天ペアと比べても劣っています。なお、昨年の調査時にはヒナが七井ペアに5羽、弁天ペアには3羽いました。 現在はシズの奮闘のお陰でヒナへの給餌量は不足していないようです。しかし問題なのは、クロとシズの連携が大きく乱れていることです。カイツブリのカップルは、通常は「阿吽の呼吸」というべきほどスムーズに交代します。ところが、現在の七井ペアはその呼吸がまったく合っていないのです。

魚やエビがまったく取れないわけではないし、左眼をつぶる時間も減っている気がするので、クロ自身が餓死したりすることはないと思います。心配なのは、ペアの交代の呼吸が乱れているため、ヒナのガードがしばしばおろそかになっていることです。ヒナがどちらからも守られず、独りぼっちになることが多いのです。 こんなに働きの悪いパートナーをシズがどう思っているのかも気になります。私には、かなりイライラしているように見えます。もしかすると、「子育てが終わったら離婚してやる!」と思っているかもしれません (^^; |

9/17(日)

|

上左の写真は今日の正午ごろのものです。最後のヒナはまだ無事でした。卵やヒナが次々に消える理由を知る手がかりが得られないかと思って、今日は朝夕計3時間半ほど、親子のようすをを見守りました。それで分かったのは、親鳥がヒナにエサをごくたまにしか持ってこないことでした。私が見ていた3時間半の間に運んできたのは、シズか小さなエビか虫を3匹のみ、クロはなんとゼロでした。巣にいたシズが、クロがなかなか戻ってこないので、ヒナをおんぶしてはるばる迎えに行く場面も見られました。クロが何か変なのです。

左眼に何らかの問題があるのだと思います。もしかするとクロは左眼がよく見えず、濁った水中で動き回る魚をうまく捕らえることができないのかもしれません。そうだとすると、残ったヒナだけでなく、クロ自身の生存も危うくなります。なんとか回復してほしいものです。 なお、クロの左眼の問題が他のヒナや卵が消えたことと関連しているかどうかは分かりません。ヒナが1羽になっていた昨朝9時の段階では、クロは巣上を動き回るハエをくちばしでハッシと捕らえるなど、まったく正常に見えました。 |

|

今年は彼らにとって不運が続き、あの時点でおそらく3度目の繁殖失敗だったと思います。仲のよい彼らは、どこかへ引っ越して、4度目の繁殖をしていたのかもしれません。その結果がどうだったのかは分かりませんが、2ヵ月半という期間は子供を育て上げるには十分です。 オージの羽は冬羽(繁殖羽)でなく、まだ夏羽(エクリプス)でした。ドリーにとっては、オージの羽が美しいかどうかは問題ではないようです。 |

9/16(土) 晴れ

|

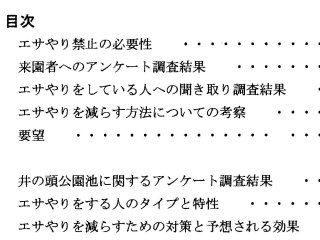

今日は第2回「よみがえれ!!井の頭池!」シンポジウムの日でした。今回は神田川ネットワークとの共催で、その「神田川サミット2006 in 武蔵野・三鷹」の一部として開催されました。我々「井の頭かんさつ会」の3名は、午前の「オプション・ウォーキング(動植物の観察会)」の案内役を務めました。 午後はメインのシンポジウム「雨水浸透ますの設置を促進する方法を考える」。今回はコンサートがないので参加者が少ないのでは、と思っていた私は、満員の会場にびっくり! 150名の募集に対して、250名もの人が集まったのだそうです。さらに驚いたのは、隣接する三鷹市と武蔵野市の住民は合わせて6割ほどにすぎず、その他の地域、それも遠方から来た人がとても多かったことでした。都市部の大きな池を再生しようとする夢物語のような取り組みは、すでに大きな関心を集めているのです。 10月28日には次のシンポジウムが予定されているとのことで、東京都西部公園緑地事務所の動きは素早いです。企業や市民グループとの協働にも積極的で、今までの「お役所」イメージがすっかり変わりました。シンポジウムの盛り上がりを見て、井の頭池は本当によみがえるかもしれない、と感じました。そうなれば、ひとつのモデルケースとして、同様の問題を抱える各地の池の再生にも、大きな力を与えることになるでしょう。我々としても、この取り組みに積極的に関わっていきたいと思います。 いちばん楽しみにしていた、宮崎勇さんによる「昔の井の頭池を語る」は抜群に楽しかったし、昔の写真がとても参考になりました。ここで育った私と同年代の人は澄み切っていて水草がたくさん生えていた井の頭池を知っているのですが、私が約30年前に池を初めて見たときには、すでに水は濁り水草は見られませんでした。復活の目標とする池のはっきりしたイメージがほしかったのです。 今回展示されていた小中学生の水彩画は、どれも池の水が緑色に塗られていました。彼らに受け渡すべき魅力ある池を、我々がアオコで水が緑色に濁った池にしてしまったからです。子供たちの心の中の井の頭池が変わり、描く池の水が澄んだ色になるのを目標にしたいものです。 |

|

今日は我々にはもうひとつ大きな仕事がありました。井の頭公園でのエサやりを禁止してほしいという要望書を東京都西部公園緑地事務所に提出したのです。

井の頭池をよみがえらせるには、少なくとも以下のことが必要です。 このうち1)は公園が力を入れているし、2)と3)も小規模ながら実施されています。ところが4)については、公園が決断すればすぐできることなのに、何も行われていないように見えます。そこで、賛同者と「井の頭池を考える会」を結成し(会員は現在3名)、エサやりをなくすための運動から行動を開始することにしました。 私以外の二人は、一般の来園者に対して、現在の池の水質をどう感じるか、その一因であるエサやりを禁止/制限する必要があると思うか、さらに、外来種を駆除すべきと思うか、などを尋ねるアンケートを実施しました。私はおもに、実際にエサやりをしている人に接触して、エサやりの理由や目的、エサやりの弊害についての考え、池の生き物に関する知識と関心、そして、もしエサやりが禁止になったらどうするか、などを聞き取りする調査を担当しました。 アンケートの結果、ほとんどの人が池の水が汚いと感じ、大部分の人がその一因になっているエサやりを問題視していて、それを禁止/制限すべきだと考えていることが確認できました。また、エサやりしている人への聞き取り調査では、園内の売店でエサを販売していてはまったく説得力が生じないこと、エサ販売をやめてもエサを持ち込んでいる常連のエサやりはなくならないこと、エサやりの原因は野生生物についての知識の不足や間違った思い込み、自然と人間との関係についての理解の不足であることが分かりました。さらには、見ず知らずの人を今の条件下で説得することは困難であることもはっきりしました。公園にエサやり禁止の方針を明確に打ち出してもらうことがどうしても必要です。

なお、我々の目的はエサやりをする人を公園から締め出すことではありません。自然や野生動物についての正しい知識と考え方が広まることでエサやりがなくなるのが最終目標です。エサやり禁止はその機会を作る手段だと考えています。「井の頭池を考える会」の活動を全面支持してくれている「井の頭かんさつ会」の仲間二人からは、井の頭公園百周年の2017年には「えっ、昔はエサやりなんかしていた人がいたの!?」という状況にしたい、などのスピーチがありました。今後も自然と生き物の素晴らしさとそれをじっくり観察する面白さを伝える努力を地道に続けていきたいと思っています。 |

9/9(土) 曇り時々晴れ

|

コイが減ってエサやりも減っていたのに、カモがやってくると人々のエサやり熱が復活するでしょう。私としては今からうんざりな気分ですが、今年は今までになかった楽しみもあります。それは、昨シーズンは解けなかった「空振りガモ」の謎に再び挑戦できることです。あの不思議な「空振り」がいつから始まるのかが分かると、そのわけも分かるかもしれません。今の時点でいちばん有力な説は、盛んなエサやりの影響です。 |

9/8(金)

|

すでに書いたように、今回のヒナが3羽ともいなくなってしまったのは、エサやりの影響で幼鳥のひとり立ちが遅れたことがいちばんの原因で、いわば人災だと思っています。とくに私としては、どう見てもカイツブリファンなのにカイツブリに積極的にパンを投げている人物が複数いるのがとても気になっていました。そういう人がどんな考えでパンを与えているのかを聞く機会が先日(まだヒナがいたとき)ありました。 「カイツブリがお腹を空かせているから。」というのが彼らが言う理由のいちばんのものでした。でも、幼鳥がお腹を空かせているのは当然です。魚を捕る練習をさせるために、親鳥が幼鳥をわざわざ空腹にさせているのですから。それなのにパンを与えてしまうと、幼鳥は魚を捕る練習をせず、いつまでも自立できません。 「ブルーギルやブラックバスが増えて、カイツブリが食べる小魚が足りなくなってしまった。」という意見もありました。在来の小魚が減ってしまったのは事実だと思います。しかし、まだカイツブリが自活できないほどではありません。親鳥は子供たちに十分な量の小魚やエビを捕ってきていましたから。 とはいえ、冬から春にかけて魚獲りをやめていた親鳥が子供たちのために魚獲りを再開してから、魚を上手に捕れるようになるまでにはかなりの時間がかかりました。魚を捕った経験がない幼鳥にとっては厳しい条件かもしれません。しかしながら、代わりにパンを与えたところで解決にはなりません。幼鳥はそのときは喜ぶかもしれませんが、魚を捕れるようにならない限り彼らの未来はないのです。それに、厳しく幼鳥をつつく親鳥も必要最小限の食べ物は与えるので、幼鳥が餓死することはありません。 もしかすると、本当にカイツブリが暮らせないほど小魚もエビも減ってしまう時が来るかもしれません。しかしたとえそうなったとしても、パンを与えてカイツブリを救おうとするのは間違いです。給餌がなければ生きられない生き物は野生生物とはいえません。それに、エサやりは、池がカイツブリが自活できない状態になってしまったことを見えなくしてしまう、という問題もあります。野生生物を救うには、それが自活できる環境を復活させる以外にないのです。(そうならないことを祈っていますが、)カイツブリの食べ物が足りなくなったら、カイツブリは井の頭池からいなくなってしまうことでしょう。でも、それはしかたのないことです。それが池の実力なのですから。池の自然環境が復活しさえすれば、カイツブリは再び戻ってきます。 話が戻りますが、幼鳥だけでなく親鳥も揃ってパンに駆けつけるのは、見ていて残念でなりません。幼鳥をつついてひとり立ちを促しても、自分がパンを食べているのでは、「自分でパンを拾って食べなさい!」と言っていることになってしまいます。もちろん、親鳥がパンを食べるのも人間のしたことの結果です。話を聞いたエサやり人の中に、「自分はコイにエサをやっているのに、この鳥が寄ってきてしまうんですよ〜。何ですか?この鳥は。」という人がけっこういました (^^; 自立せよ!カイツブリ!! |

9/5(火) 晴れ

|

弁天の最後のヒナもいなくなってしまいました。3日のことです。その日出かけていた私は、夕方に七井橋へ戻ってきてそのことを聞きました。弁天橋へ行ってみると、シロが巣に座っていましたが、確かにヒナの姿はありませんでした。最期のときを見ていた人が見つかっていないので、何が起きたのかははっきりしませんが、ナイキ幼鳥がヒナをつついて巣から追い出し追いかけ回すのが何度も目撃されていますから、それが悲劇の少なくとも発端になったのではないかと思っています。

夕方見たときは巣にはシロだけがいました。そのうちヒナが巣まで泳いで戻ってきて、シロの羽の下に潜り込みました。ヒナはナイキ幼鳥の攻撃から逃げ自力で巣まで戻れる体力と方向感覚を身に付けていたのです。シロはともかくゴマはナイキがヒナをいじめるのを警戒しているようすが見えました。もしかするとヒナは無事に育つかもしれないと思い始めたところだったので残念です。 ヒナがすべていなくなった後の親鳥の行動に注目しています。気づいているのかいないのか、親鳥にはヒナを探すようすもなければ、ヒナを亡くしたことを悲しんでいるようすもありません。あれだけ苦労して育てたのに、そしてほんのしばらく前まで自分の背中に乗っていたのに、ヒナを忘れてしまっているように見えるのです。一昨日と昨日は親鳥や幼鳥が巣に座ることがありました。親鳥は巣またはその近くにいる幼鳥に魚を運んできたし、それを与えた後で幼鳥をつつくことも減っていました。幼鳥の存在が親鳥の感覚を狂わせていたのではないかと思います。今日は観察時間が短かったものの、親鳥や幼鳥が巣に座っているのを見ませんでした。しだいに、親鳥とひとり立ちが近い幼鳥との普通の関係に戻りつつあるようです。 幸せとはいえなかったヒナたちのために、親鳥にはヒナたちがいなくなったことを悲しんでもらいたい、せめてそのことに気づいてもらいたい、と思います。でもそれは人間的な感傷にすぎないのかもしれません。しかし、たとえ親鳥が覚えていなくても、私はヒナたちのことを忘れないでいようと思います。彼らが生き延びられなかった原因を作ったのは、我々人間だと思うからです。 |

9/1(金) 雨

|

その知人によると、昨日の午前中にも事件があったそうです。やはり親の留守中に、ナイキ幼鳥がヒナをつついて追い回したため、ヒナは弁天橋近くまで逃げたそうです。彼がヒナが巣に戻れるか心配していると、そこへ偶然もう一羽の幼鳥が通りかかり、ヒナを背中に乗せて巣の近くまで運んでいったのだそうです。本当のヘルパーですね! ただし、そこへ親鳥が戻ってきたため、幼鳥はヒナを放り出してエサをねだりに行ってしまい、その後は親鳥がヒナを巣に連れ戻したそうです。 私は昨日は12時15分ごろ弁天橋を通ったのですが、その前にそんなことがあったとはまったく知りませんでした。そのときは親鳥は留守で、巣には子守をするほうの幼鳥とヒナがいました。そこへナイキ幼鳥が寄っていったら、子守り幼鳥は、親鳥がするように、首を突き出してつつくしぐさをして、近づけないようにしていました。単に親の真似をしているだけかもしれませんが、ヒナを守る効果はあると思います。 それにしても、なぜ二羽の幼鳥の行動がこうも違うのでしょうか。育ちの違いなのでしょうか。どちらが第2子/第3子か分かりませんが、上の子にエサを取られてなかなかもらえなかった末っ子は性格がひねくれる、などということがあるのでしょうか。それとも、雌雄の違いが性格や行動の違いに現れているのでしょうか。もしそうだとしても、優しくて弟や妹の世話をするほうがメス、と安易に考えてはいけません。カイツブリは雌雄対等に子供の世話をする鳥です。それに、弁天ペアも七井ペアも、メスよりオスのほうが優しい気がするのです。 今回の、幼鳥とヒナが同居するという稀有のできごとは、カイツブリ観察人としてはとても興味深いのですが、カイツブリファンとしては、第1子のような普通のカイツブリの子、すなわち、潜水や魚獲りを一生懸命練習して、さっさと親元を旅立っていく子供を見るほうがはるかに嬉しいことです。今日は雨でエサやり人が誰も来なかったので、幼鳥は二羽とも潜水を繰り返して魚を捕る練習をしていました。魚を捕ったのは見ませんでしたが。 |

|

写真では口先しか写っていませんが、双眼鏡で見ていたときは眼まで水面上に現れたので、その正体が分かりました。それは「ソウギョ」でした。前にも書いたとおり、井の頭池には大きなソウギョがかなりの数棲息しています。ソウギョは「草魚」と書くように、水中の水草や岸辺のヨシなどの草を食べる魚です。ただ、井の頭池のソウギョは普段はふ(麩)やパンなど人がコイに投げるエサを食べています。ヨシを食べているソウギョを私は初めて見ました。 ソウギョは中国原産の魚ですが、繁茂した水草を減らすために池などに放流されたりしたそうです。井の頭池のソウギョがどのような経緯で持ち込まれたのかは知りません。今の井の頭池には、ひょうたん池に植えられ金網で守られている「アサザ」以外、水草はまったく生えていません。もし生えてきても、ソウギョがたちまち平らげてしまうでしょう。池に水草を復活させるには、いてもらっては困る魚です。 |

〔最近〕 2007年 <|12 |11 |10 |9 |8 |7 |6 |5 |4 |3 |2 |1 >2005年

最後のヒナをゴイサギに奪われてしまった七井ペアが、なんと、また卵を産みそうな気配です。前と同じ巣に交代で座ったり、そこで交尾したりしているのです。(なお、写真は25日のもので、シズが上に乗っていますから、擬似交尾ということになります。) あまり魚を捕って来なかった上に、ヒナも守れなかったクロに、シズが愛想をつかすかと思っていましたが、ペアの絆は深いようです。

最後のヒナをゴイサギに奪われてしまった七井ペアが、なんと、また卵を産みそうな気配です。前と同じ巣に交代で座ったり、そこで交尾したりしているのです。(なお、写真は25日のもので、シズが上に乗っていますから、擬似交尾ということになります。) あまり魚を捕って来なかった上に、ヒナも守れなかったクロに、シズが愛想をつかすかと思っていましたが、ペアの絆は深いようです。 雨が上がった午後のこと、狛江橋からなにげなく弁天橋に目をやると、衣服を脱ぎ始めた若い女性が!! 噴水越しのその姿がとても色っぽかったので、思わず写真を撮ってしまいました。小さな写真しか載せられないのが残念です(笑)。

雨が上がった午後のこと、狛江橋からなにげなく弁天橋に目をやると、衣服を脱ぎ始めた若い女性が!! 噴水越しのその姿がとても色っぽかったので、思わず写真を撮ってしまいました。小さな写真しか載せられないのが残念です(笑)。 七井ペアの最後のヒナが今朝食べられてしまいました。

七井ペアの最後のヒナが今朝食べられてしまいました。 シズがエサを持ってきてヒナに与えている間にクロが立ち上がって出かけてしまい、再び出かけようとしたシズがヒナが泳いで付いてくるのに気づいてしかたなく巣に戻る、ということが何度もありました。また、巣にいたシズがクロが戻ってくるのを待ちきれず、巣を出てクロをしきりに呼ぶのが何度も見られたし、ヒナをおんぶしてクロを探しに出かけ、巣からはるかに離れた場所で見つけたクロとそこで交代したこともありました。クロは1度の外出時間内に自分の空腹を満たせるほど魚が捕れないので、すぐに出かけようとしたり、なかなかヒナのエサを持ってこなかったりするのではないかと思います。

シズがエサを持ってきてヒナに与えている間にクロが立ち上がって出かけてしまい、再び出かけようとしたシズがヒナが泳いで付いてくるのに気づいてしかたなく巣に戻る、ということが何度もありました。また、巣にいたシズがクロが戻ってくるのを待ちきれず、巣を出てクロをしきりに呼ぶのが何度も見られたし、ヒナをおんぶしてクロを探しに出かけ、巣からはるかに離れた場所で見つけたクロとそこで交代したこともありました。クロは1度の外出時間内に自分の空腹を満たせるほど魚が捕れないので、すぐに出かけようとしたり、なかなかヒナのエサを持ってこなかったりするのではないかと思います。 今回の七井ペアのヒナは1羽目が13日の夕方4時ごろから14日の12時半ごろの間に、2羽目は15日の午前9時50分から午後3時の間に誕生しました。15日の午後3時にはヒナ2羽のほかに卵が1個あったのを確認しています。ところが、翌16日の9時ごろ見たときには、残っていたのはヒナが1羽だけで、卵も消えていました。いったい何があったのかも、残ったのが何番目のヒナなのかも不明です。

今回の七井ペアのヒナは1羽目が13日の夕方4時ごろから14日の12時半ごろの間に、2羽目は15日の午前9時50分から午後3時の間に誕生しました。15日の午後3時にはヒナ2羽のほかに卵が1個あったのを確認しています。ところが、翌16日の9時ごろ見たときには、残っていたのはヒナが1羽だけで、卵も消えていました。いったい何があったのかも、残ったのが何番目のヒナなのかも不明です。 巣に戻ってヒナを抱いているクロを見ていたら、右の写真のように、彼が頻繁にまぶたを閉じるのに気づきました。それがどうした、と思われるかもしれませんが、カイツブリが首を上げた姿勢でまぶたを閉じることは普通はないのです。私は長年カイツブリを見ていますが、彼らが眼を閉じるのを見たことがなかったので、一時は、カイツブリにはまぶたがないのかと思っていたほどです。(彼らも、頭を羽にうずめるときはまぶたを閉じます。) クロは夕方うす暗くなってからはずっとまぶたを閉じたままでした。それも、閉じるのは左だけなのです。

巣に戻ってヒナを抱いているクロを見ていたら、右の写真のように、彼が頻繁にまぶたを閉じるのに気づきました。それがどうした、と思われるかもしれませんが、カイツブリが首を上げた姿勢でまぶたを閉じることは普通はないのです。私は長年カイツブリを見ていますが、彼らが眼を閉じるのを見たことがなかったので、一時は、カイツブリにはまぶたがないのかと思っていたほどです。(彼らも、頭を羽にうずめるときはまぶたを閉じます。) クロは夕方うす暗くなってからはずっとまぶたを閉じたままでした。それも、閉じるのは左だけなのです。 七井橋でカイツブリを見ていたら、池にいるカルガモの中に、見覚えのあるカップルを見つけました。マルガモ夫婦・オージとドリーです。彼らを見かけるのは久しぶりです。6月の終わりに卵をアオダイショウに奪われたことを書きましたが、その後しばらくして姿を見なくなりました。

七井橋でカイツブリを見ていたら、池にいるカルガモの中に、見覚えのあるカップルを見つけました。マルガモ夫婦・オージとドリーです。彼らを見かけるのは久しぶりです。6月の終わりに卵をアオダイショウに奪われたことを書きましたが、その後しばらくして姿を見なくなりました。 そこで、調査結果を入れた「井の頭公園でのエサやり禁止を求める要望書」をまとめ、本日のシンポジウム終了後、それを西部公園緑地事務所の小口所長にお渡ししたのです。私はそれだけでほっとしたのですが、その後に開かれた神田川サミットの交流会の席で小口所長からコメントがありました。なんと、エサやり禁止に向けての動きはすでに始まっているのだそうです。そして、ハトへのエサやりを禁止しても苦情がたくさん来る状況の中で、我々市民から要望書が届いたことを追い風と考えている、とも言っていただき、大いに希望を感じました。エサやり禁止は近いです! 「井の頭池を考える会」は今後も状況を見守り、必要な活動を続けていきます。

そこで、調査結果を入れた「井の頭公園でのエサやり禁止を求める要望書」をまとめ、本日のシンポジウム終了後、それを西部公園緑地事務所の小口所長にお渡ししたのです。私はそれだけでほっとしたのですが、その後に開かれた神田川サミットの交流会の席で小口所長からコメントがありました。なんと、エサやり禁止に向けての動きはすでに始まっているのだそうです。そして、ハトへのエサやりを禁止しても苦情がたくさん来る状況の中で、我々市民から要望書が届いたことを追い風と考えている、とも言っていただき、大いに希望を感じました。エサやり禁止は近いです! 「井の頭池を考える会」は今後も状況を見守り、必要な活動を続けていきます。 写真は8月30日、2羽目のヒナがミシシッピアカミミガメに食べられてしまったときのものです。ヒナの一大事というのに、その直接の原因を作った幼鳥も、ヒナを救うべき両親も、そしてもう一羽の幼鳥も、そろってエサやりに群がっていたのです。ヒナのことよりパンが大事というのは私としてはかなりショックでした。

写真は8月30日、2羽目のヒナがミシシッピアカミミガメに食べられてしまったときのものです。ヒナの一大事というのに、その直接の原因を作った幼鳥も、ヒナを救うべき両親も、そしてもう一羽の幼鳥も、そろってエサやりに群がっていたのです。ヒナのことよりパンが大事というのは私としてはかなりショックでした。 右の写真は2日の朝のものです。私がようすを見に行ったとき、巣にはナイキ幼鳥が座っていて、ヒナの姿がありませんでした。ヒナはやられてしまったのかと思っていると、ゴマが戻ってきてナイキを巣から追い払い、ヒナを探しました。そのとき、写真のように、ヒナが巣の近くまで泳いで戻ってきたので、ゴマはそれを迎えに行き、巣まで連れ戻しました。

右の写真は2日の朝のものです。私がようすを見に行ったとき、巣にはナイキ幼鳥が座っていて、ヒナの姿がありませんでした。ヒナはやられてしまったのかと思っていると、ゴマが戻ってきてナイキを巣から追い払い、ヒナを探しました。そのとき、写真のように、ヒナが巣の近くまで泳いで戻ってきたので、ゴマはそれを迎えに行き、巣まで連れ戻しました。 まだ居残っている弁天の幼鳥です。写真で上(奥)のほうがヒナの子守をする幼鳥で、下(手前)のほうが2羽のヒナをつついて死に追いやった幼鳥です。二羽は眉毛(眉斑)の形で見分けるのがいちばん簡単だと思います。つつくほうの幼鳥のそれを私は「困ったような眉毛」と書きましたが、知人は「ナイキのような模様」と表現しています。そちらの方が分かりやすいかもしれませんね。ナイキは喜ばないかもしれませんが(笑)。

まだ居残っている弁天の幼鳥です。写真で上(奥)のほうがヒナの子守をする幼鳥で、下(手前)のほうが2羽のヒナをつついて死に追いやった幼鳥です。二羽は眉毛(眉斑)の形で見分けるのがいちばん簡単だと思います。つつくほうの幼鳥のそれを私は「困ったような眉毛」と書きましたが、知人は「ナイキのような模様」と表現しています。そちらの方が分かりやすいかもしれませんね。ナイキは喜ばないかもしれませんが(笑)。 雨の七井橋で池を眺めながら知人と話をしていたときのこと、ヨシ島近くの水面から大きな頭がヌッと突き出して、すぐに沈んだのが見えました。コイが跳ねるのはよく見ますが、それとは現れ方がまったく違うし、見たこともない頭の形です。井の頭池に怪魚出現か!とその辺りを双眼鏡で注視していると、まもなく「怪魚」は再び水面に顔を現しました。

雨の七井橋で池を眺めながら知人と話をしていたときのこと、ヨシ島近くの水面から大きな頭がヌッと突き出して、すぐに沈んだのが見えました。コイが跳ねるのはよく見ますが、それとは現れ方がまったく違うし、見たこともない頭の形です。井の頭池に怪魚出現か!とその辺りを双眼鏡で注視していると、まもなく「怪魚」は再び水面に顔を現しました。