井の頭・自然のできごと 2006年1月

1/31(火) 曇りときどき雨

|

エサやりのない場所のオナガガモを見たくて、谷津干潟(千葉県習志野市)へ行ってきました。着いたのは正午ごろ、干潟にはたくさんのコガモやヒドリガモ、そしてハシビロガモとともに、すごくたくさんのオナガガモがいました。(写真はそのうちのほんの一部です。) 自然観察センターで確認すると、給餌はいっさいしていないとのことでした。私はエサやりのないところにはオナガガモは来ないのではないかと想像していたので、人間からのエサに頼らないオナガガモがたくさんいることを知って安堵しました。

もうひとつ意外だったのは、水面の食べ物を濾し取る水面採食をしているオナガガモがまったくいなかったことです。空振り行動をしているものもただの1羽もいませんでした。オナガガモたちは数センチ〜十数センチ水が残っている場所に集まり、水中に頭を沈めながら何かをしきりに食べていました。今日の干潮は13時50分(中潮)で、採食していた場所から潮が引くと、オナガガモたちはまだ水が残っている場所へ移動し、そこで採食を続けたり、求愛行動をしたり、水や泥の上で休んだりしていました。私は16時45分までそこにいたのですが、水面採食も空振り行動もついに見られなかったのです。自然観察センターの人がカウントしたところ、オナガガモの数は約1100羽とのことでしたから、この環境ではオナガガモは水面採食も空振り行動もしない、と断定してよさそうです。

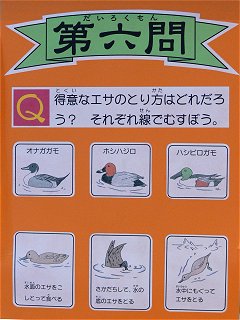

左の写真は自然観察センターにあったカモのクイズのひとつです。正解は、オナガガモが「さかだちして水の底のエサをとる」で、ハシビロガモが「水面のエサをこしとって食べる」でしたが、井の頭池ならそれは正解ではないですね。オナガガモも「水面のエサをこしとって食べる」し、「さかだちして水の底のエサをとる」ような場所はほとんどありません。オナガガモは「人が投げるエサにダッシュする」のが得意です(笑)。 今日の観察ではハシビロガモは水面採食をしていませんでしたから、谷津干潟でもこのクイズの答えは間違いかもしれません。水深が深くなれば水面採食を始めるのかと潮が満ちるのを待ったのですが、15時40分ごろハシビロガモたちはいっせいにどこかへ飛び去ってしまい、オナガガモたちは水上で居眠りを始めました。 今日の観察で、オナガガモの空振り行動は彼らの水面採食行動と密接に関連しているらしいことが分かりました。さらにそれはエサやりとも深く関連しているのかもしれません。 |

1/28(土) 晴れ

|

オナガガモの「空振り」行動の意味を探るため、一羽の「空振りガモ」を連続観察して、どのようなときに空振りをするのか、正常な採食行動に戻ることがあるのかを調べることにしました。いままでにも何度も試みたのですが、個体識別ができないので、そのカモから目を離さずにず〜っと追い続けるしかなく、他のカモたちとエサに殺到したり、橋の下などの物陰に入ってしまうたびに追跡不能になっていました。

それで分かったのは、まず、(彼の思惑は分かりませんが、)その行動が他のカモに影響を与えていることはない、ということでした。ぶつかったりしない限り、他のカモはそれにまったく無関心です。そして重要なのは、(擬似)水面採食行動をするときは、くちばしが必ず写真の高さになることでした。私が観察している間に、浮かんでいるパンくずをくちばしの先でつまみ取ったり、投げられたパンのかけらを拾って集団から逃れてそれを食べたり、大きなパンを拾ったカモを追いかけてその一部をもぎ取ったりといった行動もしていたのですが、それらの動作は正確でした。しかし、いったん食べ物を濾し取る水面採食(らしき)モードに入ると、必ずくちばしが浮いた奇妙な行動になるのです。くちばしが水面に付いた正常な採食動作をすることはただの一度もありませんでした。どうも、「空振りガモ」には正常な水面採食姿勢ができない事情があるようなのです。 今日の連続観察で、さらに先日撮影したビデオを繰り返し観たところ、他の動作が正確だといっても、その間に頻繁にプルプル首を振るなど、「空振りガモ」が何らかの違和感を感じているらしいしぐさが見受けられました。そんなわけで、いったんは否定しかけた病気説が、私の中で再び勢力を増してきています。病気説では、なぜ水面の食べ物を濾し取る動作だけがおかしくなるのか、という説明が今までうまくできなかったのですが、今日、それを説明できる新たな説も思いつきました(思いつきです (^^;)。 いままでいろいろな説を考えたし、他の方々からもいただいたのですが、すべての現象をすっきりと説明できる説はまだありません。でも、とても面白い、しかもおそらくとても重要な謎解きなので、新説を含め、これまで出た説を「実践/応用編」にまとめようと思います。タイトルは「空振りガモの謎を追う」の予定です。 |

1/24(火) 晴れ

|

「空振りガモ」は井の頭池と善福寺公園・下池だけでなく、石神井公園・三宝寺池にもいたとの連絡をいただきました。ではもっと離れた場所ではどうなのか、と上野・不忍池を見に行きました。蓮池にはたくさんの種類と数のカモがいて、オナガガモの中には「空振りガモ」がかなりの数見られました。その割合は井の頭池と同じ程度に感じました。 ということになると、有害エサ説は苦しくなります。そればかりでなく、病気説も可能性がかなり低くなったように思います。病気がそれほど広範囲に広がっていると考えるのはちょっと無理がある気がするからです。「空振り」行動はオナガガモの普通の行動のひとつなのでしょうか。だとすると昨年以前もやっていたはずです。私はここ3年ほどはカモの採食行動に興味を持って観察していたので、今年のような割合で空振りが行われていれば絶対に気づくはずだと思っていたのですが、自信がなくなりました。昨年までは空振りのことを知らず、それが行われているか否かに注意して観察していたわけではないので、気づかなかっただけでは?と言われると、完全否定はできません。 「空振り」が正常なオナガガモの行動だとしても、彼らがなぜそれを行うのかは謎です。何かの意味がある行動とは私には見えないからです。

5分間ぐらい追跡したところ、空振り中にもときどき水面に浮いている小さな食べ物をつまみとっていました。ゆっくり進みながらその動作を続け、ついには私から見えない場所に行ってしまいました。そして再び戻ってきたときには空振り行動がなくなっていて、水面に浮いている食べ物をつまみ取るだけの動作に変わっていました。 何がきっかけで空振り行動をやめたのか不明です。それを見ることができていれば、空振りの原因や理由を知る手がかりが得られたかもしれません。もっとも、別の個体である可能性もゼロではないと思います。しかしヨシガモは不忍池でもまれなので、その可能性は小さいです。 |

|

ハシビロガモは得意の水面採食を複数の個体が一列に並んで行う傾向があります。前のカモが水をかき回したところにはプランクトンなどの食べ物が浮かんでくるためではないかと私は想像しています。時には多くのカモが大きな輪になってぐるぐる泳ぎ回ることもあるそうです。そういう大きなものを目撃するチャンスはめったにありませんが、こんな小さな輪ならたまに見かけます。右の写真(アニメーションGIF)では5フレームしか使用していませんが、彼らは何回転もしていました。さらに別の場所で3羽による三つ巴の回転採食も目撃しました。残念ながらシャッターチャンスを逃しましたが。 ハシビロガモは普通はくちばしを水面に置いて、浮かんでいる食べ物を濾し取るのですが、このときはくちばしを水中に深く入れていました。自分たちが作った渦で浮き上がってくる食べ物をキャッチしようとしているように見えますね。 |

1/21(土) 雪

|

写真は午後3時半ごろの池のようすです。この縮小した写真でカモの種類や彼らの行動を読み取るのは無理かと思いますが、いつもの日とはようすが大きく違っていました。写っているカモはオナガガモとハシビロガモ、そして少数のカルガモだけです。いつもなら投げられるエサに群がっているキンクロハジロやホシハジロは、このときは浮島の近くの岸から離れた水面に集結していました。オナガガモもいつもと違って、七井橋から距離を置いています。

私にはちょっと意外な気がしたのですが、カモたちは降雪にかなり神経質になっていたようです。考えてみれば、日本海側で冬を越すカモは雪を経験しますが、太平洋側に渡ってくるカモはほとんど雪を見る機会がないので、東京人と同じように雪に慣れていないのですね。 それともうひとつ分かるのは、日ごろなれなれしくエサに寄ってきているように見えるカモも、じつは、自分が安全かどうかにいつも気を配っていて、その判断に応じて常に人との距離を調節しているのだ、ということでしょう。そしてその警戒心は海ガモといわれるキンクロハジロやホシハジロのほうが強いようです。なぜ彼らが雪の日に弱いのかは、よく分かりませんが。 |

1/15(日) 晴れ

|

バンは水面を泳ぐ水鳥ですが、足に水かきはありません。しかし面積不足を補うように、とても長い足指をしていて、それで水を掻いて進みます。泳ぐ速度は水かきのあるカモより遅いようですが、その替わり、その分かれた足指で細い枝もしっかりつかむことができるため、こんな木登りが可能なのです。ヨシの茎をつかんで登り、葉を食べているのも見かけます。 バンの長い足指は水辺の草の上などを歩くときにも活躍します。体重をより広い範囲に分散させることができるため、沈みにくいのです。草や水草が茂る池はバンがいちばん好む環境です。沈みやすい草や泥の上を歩き、水面を泳ぎ、そして細い茎や枝によじ登る、長い足指はそんなバンの生活に欠かせないのです。 余談ですが、池が結氷した日、滑って転んだり足をツルツル滑らせながらおっかなびっくりで歩いていたカモやユリカモメを尻目に、氷の上をいちばん安定して歩いていたのは、足がとても大きい、バンでした。 |

|

その時参加者から、そこにいる小さな魚は何だという質問があったのですが、私には見えなかったため、そのままになりました。それが気になっていたので、今日改めて観察に行きました。 すると、いることいること、石橋の間際、コイが入れない柵の内側に、2〜4cmほどの小魚がおびただしい数群れているのです。写真はそのごく一部を撮ったものですが、小魚が見えるでしょうか。魚は上から見えにくい保護色をしていることがよく分かりますね。しかし今日は晴れなので魚の影ができ、それがよく見えます。昨日は曇りだったので影ができず、私はたくさんいた小魚に気づかなかったのです。

ブルーギルは「特定外来生物」に指定されている侵略種です。ブルーギルが増えれば池の生物が大きな影響を受けます。たとえばカイツブリはブルーギルをほとんど食べないので、モツゴなどが減ってしまうと捕る魚がなくなってしまいます。さらに、幼魚が神田川を下れば、井の頭池は「特定外来生物」の供給源になってしまいます。なんらかの処置が必要だと思うのですが、公園側はとくに何もしていないようです。 せめて、ここにやらせ枝(止まり木)を立てたらどうでしょうか。そうすればカワセミがやって来て、ブルーギルを捕ってくれるかもしれません。カワセミはよくブルーギルを食べています。もっとも、そこはあまりに石橋に近すぎるので、いくら人に慣れた井の頭のカワセミでも落ち着けないかもしれませんが・・・。 |

1/14(土) 曇り

|

今日は第7回井の頭かんさつ会「カモの行動をよく見よう」の日でした。前日の天気予報は確実に雨、しかも本降りになるとのことで、今まで一度も雨に降られたことのなかった「井の頭かんさつ会」も今回ばかりはダメかと覚悟したのですが、ありがたいことに、天は雨を降らせるのを観察会が終わるまで待ってくれました。 今回は普段鳥を見ている人たちが遠方から大勢参加してくれたので、私が今いちばん気になっている「空振りガモ」(12月25日の記事参照)について各地の状況や意見を聞いてみました。井の頭池では「空振りガモ」はますます増えて、今や池のどこでも簡単に見つかるようになっています。

参加者の中にはこのことに注意して他の場所のオナガガモを観察してきてくれた人もいたのですが、他の場所で同様の異常行動を目撃したという人はいませんでした。今のところ井の頭池だけで起きている現象なのかもしれません。 原因/理由についてはそれほど意見は出ませんでしたが、「食べ物は人からのエサで十分なので、自然の中でこの採食法ができなくならないようにトレーニングをしているのだ。」という説が出たのには感心しました。「空振りガモ」ではなくて「素振りガモ」だというわけです。もしそうなら私はカモを尊敬しますが、おそらくそれはないでしょう。(もちろん、その説は冗談です。) 私は、その増え方からして、何らかの病気がオナガガモの間に広がっているのではないか、と心配しています。今のところこの異常行動はオナガガモに限られていて、たとえばその採食法の専門家であるハシビロガモには見られません。オナガガモだけに感染する病気なのでしょうか。人にもうつらないかもしれませんが、原因がはっきりするまで、井の頭池のオナガガモに近づきすぎるのは控えたほうがよいと思います。手渡しでエサを与えるなどもってのほかです。

|

1/8(日) 晴れ

|

女性はなるほどと頷いていましたが、私はホントかな?と思いました。確かにその動作はディスプレーだと思うのですが、はたして本当にそれはオスだけがするものなのでしょうか。彼はそれを確かめたのでしょうか。単に、「求愛ディスプレーをするのはオス」という他の種類の鳥からの類推でそう思っただけではないのでしょうか。 バンは雌雄同色ですから、両側が真っ白な尾羽はオスだけでなくメスにもあります。一般的にオスが求愛のときメスに見せるのは、メスにはない派手な羽です。たとえばクジャクは有名ですし、オシドリなどのカモもそうです。同じ羽を持つバンのメスはそれをオスに見せつけることはないのでしょうか。 それに、求愛ディスプレーでオスがお尻を見せつけるというのも、納得がいかないところです。クジャクも、そしてライチョウもオスが尾羽を広げてメスに見せますが、それは表側(頭側)であってお尻側ではありません。彼らの楽屋裏は表側に比べるとかなりみすぼらしいです。お尻の魅力で異性を引き付けるのはメスのほうでは?と私は思ってしまうのです。 カイツブリはカップルの相手に対して、巣の上や水上で首を前に突き出して平たくなります。あれは異性にお尻を強調して見せるためで、元々はメスがオスに交尾を許すときの姿勢だと思います。カイツブリは、雌雄平等の証としてオスもメスに同じ姿勢をして見せることで、メスとの仲を良くしているだろうと私は考えています。(それにしても、オスのお尻を後ろから眺めているうちにメスも興奮してきて、ついにはオスに乗っかってしまうのが、とても興味深いところです。) バンの場合もそのような愛情表現があるのではないかというのが、バードウォッチャー氏の説明に私が素直に同意できなかった理由です。それが本当かどうかを確かめるには、カップルの個体識別をした上で、それぞれの行動を観察しなければなりません。でも、今の私には、個体識別の手がかりさえ見えません。 昨年バンの子育てをちょっと見たところでも、バンはとても興味深い繁殖生態を持っている鳥のようです。彼らはヒナが親離れするはるか前に次の繁殖を始め、結局、浮島のバンは年に3回の子育てをしました。前の回に生まれた子供が小さなヒナにエサを与えるのを見た人もいます。七井のバンが、ヨシの茂みの中の巣を橋に近い周囲から丸見えの杭上に引っ越したのもビックリしたことです。 バンの観察をすると、きっとすごい発見があると思います。今も井の頭池には2組のカップルが暮らしています。今年も子育てをするでしょう。どなたかバンをじっくり観察してみませんか? |

|

羽や額板(額の白い部分)の感じからして、このオオバンは若鳥だと私は思うのですが、最初は自分が誰かよく分からず、周りにたくさんいるオナガガモの行動を真似ていたのが、成長するにつれて、「自分はどうもカモとは違うようだ・・・。」と気づいたのではないでしょうか。つまり、この鳥はオオバンとしてのアイデンティティーに目覚めたのだと思うのです。眠る場所だけでなく普段の行動にも、以前よりオオバンらしさが目立つようになっています。 もうひとつ興味深いのは、このオオバンが常に全く同じ場所で眠っていることです。12月24日の写真と見比べてもらうと、まったく同じ位置にいることが分かると思います。そこに水中に沈んだ杭があり、それに止まっているのです。ワイヤーロープ柵の水中パイプと同じく、水面下少しのところにある止まり木は、オオバンにとってとても快適な場所のようです。 |

〔最近〕 2007年 <|12 |11 |10 |9 |8 |7 |6 |5 |4 |3 |2 |1 >2005年

じつは、一緒にいたハシビロガモも得意の水面採食をすることなく、オナガガモと同様に、くちばし(および頭)を水中に沈めて水底の食べ物を食べていたのです。おそらくここではその採食法の方が効率よく食べ物を採れるのでしょう。緑色に濁った井の頭池の水と違って、海水中には植物プランクトンが少なそうです。カモたちはその環境に応じて、自分ができる採食法のうちもっとも効率のよいものを採用しているようです。

じつは、一緒にいたハシビロガモも得意の水面採食をすることなく、オナガガモと同様に、くちばし(および頭)を水中に沈めて水底の食べ物を食べていたのです。おそらくここではその採食法の方が効率よく食べ物を採れるのでしょう。緑色に濁った井の頭池の水と違って、海水中には植物プランクトンが少なそうです。カモたちはその環境に応じて、自分ができる採食法のうちもっとも効率のよいものを採用しているようです。 そこで、比較的見通しのよい「エサやり場」で、極端な「空振り」をしているオスを見つけ、それを連続観察することにしました。写真のオスがそれです。スチル写真ではよく分からないですが、彼はこんなに高くくちばしを保ったまま、それを小刻みに開閉し、首を左右に振っていました。くちばしの開閉が普通より大きいためか、頭がブルブル震えていて、空振りもギクシャクして見えます。それがよく目立つので、多量のエサを投げてカモたちを押し合いへし合いさせる人が現れるまで、12時30分から13時50分までの間、このオスを追い続けることができました。

そこで、比較的見通しのよい「エサやり場」で、極端な「空振り」をしているオスを見つけ、それを連続観察することにしました。写真のオスがそれです。スチル写真ではよく分からないですが、彼はこんなに高くくちばしを保ったまま、それを小刻みに開閉し、首を左右に振っていました。くちばしの開閉が普通より大きいためか、頭がブルブル震えていて、空振りもギクシャクして見えます。それがよく目立つので、多量のエサを投げてカモたちを押し合いへし合いさせる人が現れるまで、12時30分から13時50分までの間、このオスを追い続けることができました。 そんな不忍池で、空振りをしているヨシガモのオスを見つけました。オナガガモのように首を低く伸ばしてはいませんでしたが、首を左右に振りながら、くちばしを小刻みに開閉していました。左の写真(アニメーションGIF)がそれです。オナガガモ以外のカモの空振り行動を見たのは初めてのことです。

そんな不忍池で、空振りをしているヨシガモのオスを見つけました。オナガガモのように首を低く伸ばしてはいませんでしたが、首を左右に振りながら、くちばしを小刻みに開閉していました。左の写真(アニメーションGIF)がそれです。オナガガモ以外のカモの空振り行動を見たのは初めてのことです。 その不忍池で、以前ここに書いたことがある「巴鴨」を見つけました。顔に巴模様のあるトモエガモのことではなくて、2羽で巴の形になってグルグル回転しながら採食するハシビロガモのことです。今回は写真が撮れたので紹介します。

その不忍池で、以前ここに書いたことがある「巴鴨」を見つけました。顔に巴模様のあるトモエガモのことではなくて、2羽で巴の形になってグルグル回転しながら採食するハシビロガモのことです。今回は写真が撮れたので紹介します。 昨夜降り出した雪は日中も降り続きました。いつもと違うことが起きた日は自然観察にとって絶好のチャンスです。生き物たちがそのアクシデントにどう反応するのかを見ることができ、そこから彼らの秘密を知る鍵が見つかることがあるからです。 ・・・とか言いながら、私が井の頭公園に出かけたのは午後3時過ぎでした (^^;

昨夜降り出した雪は日中も降り続きました。いつもと違うことが起きた日は自然観察にとって絶好のチャンスです。生き物たちがそのアクシデントにどう反応するのかを見ることができ、そこから彼らの秘密を知る鍵が見つかることがあるからです。 ・・・とか言いながら、私が井の頭公園に出かけたのは午後3時過ぎでした (^^;  いつもなら分散して活動している彼らですが、この日は同じ種類が集まって団体行動をしていました。キンクロハジロも、右の写真のように、ときどき団体でエサやり場までやってきますが、何かちょっとしたことでいっせいに飛び立ち、岸から離れた水面に戻っていました。そしてついに4時半ごろには、その多くがどこかへ飛び去ってしまいました。いつもなら、この時期彼らが池を飛び去るのは午後5時半過ぎです。

いつもなら分散して活動している彼らですが、この日は同じ種類が集まって団体行動をしていました。キンクロハジロも、右の写真のように、ときどき団体でエサやり場までやってきますが、何かちょっとしたことでいっせいに飛び立ち、岸から離れた水面に戻っていました。そしてついに4時半ごろには、その多くがどこかへ飛び去ってしまいました。いつもなら、この時期彼らが池を飛び去るのは午後5時半過ぎです。 私が見ている前で、バンが木登りを始めました。枝を一段ずつ、バランスを取りながら登っていきます。バンのお目当ては枝にぶら下がっている緑色の光る物体です。私も気になって双眼鏡で確認していたので、それが釣りに使うルアーであることを知っていました。私は最初はガのマユかと思ったのですが、バンもそれが何か食べられるものだと思ったのでしょう。写真の位置でバンはその正体に気づき、がっかりしたようすで木を下りてきました。

私が見ている前で、バンが木登りを始めました。枝を一段ずつ、バランスを取りながら登っていきます。バンのお目当ては枝にぶら下がっている緑色の光る物体です。私も気になって双眼鏡で確認していたので、それが釣りに使うルアーであることを知っていました。私は最初はガのマユかと思ったのですが、バンもそれが何か食べられるものだと思ったのでしょう。写真の位置でバンはその正体に気づき、がっかりしたようすで木を下りてきました。 昨日の観察会のとき、お茶の水の石橋近くの水中柵にコイが何匹もしがみついている(?)理由が話題になりました。私の説を確かめるべく水温を測ってみると、お茶の水の湧き水(実は汲み上げた地下水)は約13℃、そこから40mほど離れた場所の水は約6℃でした。つまり、コイたちは温かい水を求めて柵にくっついていたのです。

昨日の観察会のとき、お茶の水の石橋近くの水中柵にコイが何匹もしがみついている(?)理由が話題になりました。私の説を確かめるべく水温を測ってみると、お茶の水の湧き水(実は汲み上げた地下水)は約13℃、そこから40mほど離れた場所の水は約6℃でした。つまり、コイたちは温かい水を求めて柵にくっついていたのです。 上の写真の真ん中付近の魚を拡大したのが右の写真です。ブルーギルの幼魚です。ざっと数えて千匹を下らない幼魚がこの場所に集まっているのです。その中には他の種類の小魚も混じっていたのですが、水底にいたトウヨシノボリがおそらく20〜30匹ほど、ブルーギルに混じっていたモツゴ(クチボソ)はほんの数匹でした。温かい水温に対する好みに差があるのかもしれませんが、ブルーギルがとんでもなく増えていることは間違いありません。

上の写真の真ん中付近の魚を拡大したのが右の写真です。ブルーギルの幼魚です。ざっと数えて千匹を下らない幼魚がこの場所に集まっているのです。その中には他の種類の小魚も混じっていたのですが、水底にいたトウヨシノボリがおそらく20〜30匹ほど、ブルーギルに混じっていたモツゴ(クチボソ)はほんの数匹でした。温かい水温に対する好みに差があるのかもしれませんが、ブルーギルがとんでもなく増えていることは間違いありません。 写真はお茶の水池まで結氷した1月9日に撮ったもので、氷の上で「空振り」をしているオナガガモのオスです。くちばしが空中に浮いているとエサを濾し取れないのはもちろん、氷の上でこの採食法ができるわけがありません。このカモはそのことさえも分かっていないのです。写真では氷の上に少し水がありますが、このカモは氷だけの場所でもやっていました。まさに異常というほかありません。

写真はお茶の水池まで結氷した1月9日に撮ったもので、氷の上で「空振り」をしているオナガガモのオスです。くちばしが空中に浮いているとエサを濾し取れないのはもちろん、氷の上でこの採食法ができるわけがありません。このカモはそのことさえも分かっていないのです。写真では氷の上に少し水がありますが、このカモは氷だけの場所でもやっていました。まさに異常というほかありません。 私が七井橋へ行ったとき、双眼鏡を提げスコープ(望遠鏡)を持った中年バードウォッチャーが、通りすがりらしき老齢の婦人に池の鳥の説明をしていました。そのとき、近くにいたバンが、写真のように尾羽を立てて広げ、もう1羽のバンに見せつけました。それを見たバードウォッチャー氏は、「あ、バンがディスプレーをしていますね。バンは雌雄同色ですが、あれでオスだと分かりますね。」と言っていました。

私が七井橋へ行ったとき、双眼鏡を提げスコープ(望遠鏡)を持った中年バードウォッチャーが、通りすがりらしき老齢の婦人に池の鳥の説明をしていました。そのとき、近くにいたバンが、写真のように尾羽を立てて広げ、もう1羽のバンに見せつけました。それを見たバードウォッチャー氏は、「あ、バンがディスプレーをしていますね。バンは雌雄同色ですが、あれでオスだと分かりますね。」と言っていました。 今日のお昼ごろ撮った、例の「新型オオバン」です。場所は七井橋近くのヨシ島手前に並んだ杭で、12月24日に載せた写真と同じ場所です。じつは、ここがこの鳥の新しい寝床になっているのです。翌12月25日の夜は元のワイヤーロープ柵に戻っていましたが、その翌日以降は(少なくとも私が通ったときは)毎晩この新しい場所で眠っています。近くにオナガガモがいないことが多く、おもに単独でいます。

今日のお昼ごろ撮った、例の「新型オオバン」です。場所は七井橋近くのヨシ島手前に並んだ杭で、12月24日に載せた写真と同じ場所です。じつは、ここがこの鳥の新しい寝床になっているのです。翌12月25日の夜は元のワイヤーロープ柵に戻っていましたが、その翌日以降は(少なくとも私が通ったときは)毎晩この新しい場所で眠っています。近くにオナガガモがいないことが多く、おもに単独でいます。