井の頭・自然のできごと 2006年4月

4/29(土) 曇り

|

12時半ごろ親鳥の交代があり、巣の中がちょっと見えました。親鳥の陰になってヒナの数は正確には分かりませんでしたが、5羽ぐらいいそうでした。孵化して間もない、羽がまだ濡れている感じのヒナもいました。 親鳥が卵の殻をくわえたので、巣の外へ捨てに出るのだろうと思って見ていたら、なんと、親鳥はその殻を食べてしまいました。卵の殻はパリパリ割れるのでなく、シワシワにつぶれていました。少し柔らかいようです。パンばかり食べているからだ!と思いたいところですが、魚食のカイツブリと違って植物食のバンには関係ないかもしれません。ちゃんとヒナが孵ったわけですから、それで正常なのだと思います。 やはり、バンの子育てにもビックリすることがいろいろありそうです。 |

4/23(日) 曇り

|

近くの公園からはカイツブリのヒナ誕生の便りが届いているのに、井の頭池の二組はいっこうに繁殖を開始しせず、弁天ペアにいたっては仮の巣さえ作っていません。どちらのペアも一時より覚めてしまっているようにも見えます。七井のシズが昨年産卵を開始したのは6月25日、弁天のメスは6月27日でしたから、それまでにはまだまだありますが、昨年はどちらのメスも新たにやって来たという特殊事情がありました。今年はもっと早くなると想像していたのに意外です。何か事情があるのか気になります。

このように、最近の彼らは魚やエビをほとんど捕らなくなり、その食べ物の大部分を人が投げ与えるパンに頼っています。そのせいで、彼らが潜水する回数も激減しました。この現象は弁天ペアだけでなく、今や七井ペアにも現れています。最近のクロとシズは、仮の巣と、エサをもらえる七井橋や「エサやり場」との間を行ったり来たりしています。今日は、いままでカイツブリが見向きもしなかった麩(ふ)をシズが食べたのを見ました。井の頭池では、カイツブリが魚をくわえて颯爽と浮上してくる姿はもうほとんど見られなくなってしまったのです。 その理由が、彼らがパンの味を覚えてしまったせいなのか、あるいは捕れる小魚が池にいなくなってしまったからなのかははっきりしません。しかし、池がブルーギルでいっぱいになり、カイツブリのエサとなるモツゴなどが減って捕まえにくくなったことが影響しているのは間違いないと思います。そうでなければ、ワイヤーロープ柵に付いた虫で空腹をしのごうとするはずかありません。 パン食に変わってしまった井の頭池のカイツブリですが、ヒナにパンを給餌することは(少なくとも昨年までは)ありません。ですから、ヒナが孵れば、親鳥たちが本当に魚やエビを捕れないのかどうかがはっきりします。もっとも、その魚やエビが十分いないからいつまでも子育てを始めないのかもしれない、というのが私が今心配していることです。 魚を捕らないカイツブリや潜水しないカイツブリは、およそカイツブリらしくありません。人からのエサに頼らず、何度も何度も潜水を繰り返して魚を捕り続ける「正しいカイツブリ」が井の頭池に復活する日はあるのでしょうか。 |

4/22(土) 晴れ

|

第10回井の頭かんさつ会を実施しました。好天の下、虫に花粉を運んでもらう花のいろいろな工夫を総勢20名で観察しました。アンケートの結果を見ても、なかなか好評でした。 昨年の4月に始めた井の頭かんさつ会が一周年を迎えました。私一人で細々と、たとえ参加者がゼロでも続けよう、と覚悟を決めて始めたのですが、意外にも、毎回十数名〜二十数名の参加者がある、観察会らしい観察会として続いています。

それには、すぐに協力を申し出てくれた二人の仲間の力が大きいと思います。野鳥のエキスパートで地元でのリサーチにも熱心な高野さんと、植物ほか多才で指導経験が豊かな小町さんのお陰で、観察会の質が保たれています。彼らの人脈を通じて参加してくれた人も大勢いました。 自然観察は自然が豊かなところでないとできない、と思っている人がまだ多いと思います。しかしそれは迷信です。都会の貧弱な自然には珍しい生き物はあまりいませんが、視点を変えれば、面白い題材はいくらでもあります。それに、「観察」するには対象をじっくり見る必要があるので、繰り返し足を運べる場所のほうが適しています。もちろん、それで学んだ自然の見方は、自然が豊かな場所でもほとんどそのまま活かせます。今後もいろいろなテーマで井の頭かんさつ会を続けますので、ぜひご参加ください。

ところで、今回の参加者の中に、4月8日にマルガモのドリーが13羽のヒナたちと池から神田川へ引っ越すところを目撃された方がいて、その時の写真を見せていただきました。それには、列の後ろで彼らをガードしているオージがしっかり写っていました。 とはいえ、そういう人はまだ井の頭公園へ来る人のごく一部、周辺に暮らす人々のごくごく一部にすぎません。身近な自然に関心を持つ人を1人でも多く増やすため、今後も頑張りたいと思います。 |

4/16(日) 曇り

|

上左の写真はカルガモの親子に見えるかもしれませんが、じつはこのヒナは迷子です。七井橋を歩いていたら、近くをたった1羽で泳いでいるヒナに気づいたので、追いかけてみました。ヒナは生まれたばかりのようです。その少し前にヒナ3羽連れの親子が七井橋をくぐってボート乗り場へ泳いでいったので、そのうちの1羽ではないかと思います。ヒナは岸辺を「ピーピー」鳴きながら泳いでいましたが、写真のカルガモのカップルに出合い、それに付いて行きだしたのです。 カップルのメスは迷惑そうにはするものの、ヒナを追い払おうとはしませんでした。しかしオスはヒナを追い払おうとし、強くつついたこともありました。その後、カップルはヒナを振り切ろうとでもするように速いスピードで泳ぎ始めました。ヒナは懸命にそれを追いますが、しだいに距離が開いていきます。そのうちそれに気づかないボートが割り込んできて、ヒナは付いていけなくなりました。私に見えていた1時間ほどの間、ヒナはまた別のカルガモに付いていくことを繰り返していましたが、もちろんヒナを世話しようとするカルガモは現れませんでした。 このヒナが迷子になったのも、ボートがじゃまになって親を見失ったからではないかと思います。母ガモはヒナが「いるか/いないか」しか分からず、数が減っても気づかないようなのです。私が見たとき3羽しかヒナを連れていなかったことからも、あの母ガモがあまり優秀でないことが想像できます。(それに比べてマルガモのドリーは、ヒナの数が分かるかどうかはともかく、少なくとも量の概念はとてもしっかりしているようで、1羽のヒナも見逃しません。) あの母ガモがヒナを探しにくることはないと思います。その後お茶の水池でヒナ10羽連れのカルガモ親子も見かけたので、どちらかの親子に運良く遭遇できればヒナは助かるかもしれませんが、その可能性はほとんどなさそうです。 |

4/15(土) 晴れ

|

七井バンのようすを見に行ったら、ちょうど、出かけていたほうが浮島バンに追われて逃げてくるところでした。「浮島バン」とは分園脇の浮島で営巣しているカップルのことで、両者は縄張りを巡ってしょっちゅう諍いを起こしています。逃げてきたバンは巣の近くで態勢を立て直し、反撃に転じました。中間点で二羽のバトルが始まると、巣にいたほうが抱卵を中断して駆けつけていきました。

それに対して、産まれたてのカイツブリの卵は輝くばかりの白さです。とても目立つので、親鳥は巣を離れるときは巣材で卵を隠します。でもよくしたもので、白い卵は水の汚れや巣材の色を吸着して茶色くなり、3日も経つと目立たなくなります。 |

4/12(水) 曇り

|

写真のように、ヒメガマの葉の上部にまで桜の花びらが付着していました。ヒメガマを押し倒すほどの流れだったということです。生まれて間もないヒナたちにはとても持ちこたえられそうにありません。しかし川の両側にはところどころに州のようなところがあって、花びらが付いていない草が生えているところもありました。昨夜母子がどこにいたかによって、命運が分かれたのではないかと思います。

神田川でのマルガモやカルガモのヒナの生存率は井の頭池よりかなり高いのですが、最大の問題点はときどき増水があることです。増水の程度とその時のヒナの大きさによって、生き残れるか否かが決まります。そういう意味で、梅雨の前に子育てを完了できる彼らの早い子育ては理に適っています。昨年の4月16日に誕生したヒナは10羽全部が育ちました。しかし今回は運が味方しなかったようです。誕生があと4日遅かったら、ヒナたちは無事成長できたかもしれません。 夕方に見に行ったときも、オージはドリーと一緒でした。ドリーのようすは相変わらずで、ヒナを失ったショックはまだ消えていないようでした。オージは相変わらずそれを見守っていました。とても仲の良い二羽はまた子育てに挑戦することでしょう。ドリーの身体が卵を産めるようになるのにどのくらい日数が必要なのか不明ですが、今度のヒナの誕生が梅雨の時期になりそうなのが、私としては今から心配です。 |

4/11(火) 曇りのち雨

|

突然ですが、私が観察を続けているあのマルガモ夫婦に名前を付けました。オスが「オージ」、メスが「ドリー」です。いちいち「例のおしどり夫婦のマルガモのオス」などと書くのは大変なので、今後ここではその名前で呼ぶことにします。名前の由来は説明不要でしょう (^^; そのオージとドリーのヒナがすでに誕生していました。「8日にカルガモと13羽のヒナが池から神田川へ引っ越したのを見た人がいる」との情報をいただいたので、もしやと思って今日確認に行ったら、やはり母ガモはドリーで、ヒナは今も13羽いました。

じつは私はマルガモのメスの個体識別には自信がないのですが、この母ガモがドリーだと思う理由は、体色も同じだし、子供たちを見守るしぐさが昨年のドリーそのものだからです。また、ヒナたちは8日誕生のようですから、抱卵期間の4週間、卵を1日1個産むとしてさらにその分遡ると、母ガモは2月の末には産卵を始めた計算になります。ここの2月23日に書いた夫婦のようすと矛盾しません。今後オージが母子と一緒にいるところを確認すれば、疑いはなくなります。 それにしてもヒナ13羽は多いです。草の間をちょこまか動き回るヒナがいったい何羽いるのか、私はなかなか正確に数えられませんでした。全てのヒナから注意をそらさずに見守り続けるのは至難の技に思えます。まだ3日目とはいえ、1羽のヒナも失っていないドリーはやはりとても優秀な母ガモなのだと思います。昨年度最優秀母ガモの座に輝いたドリーが今回は何羽のヒナを育て上げるのか、注目したいと思います。 とりあえずの心配は、今夜から明日朝にかけて予想されている強い雨です。神田川が増水しなければいいのですが・・・。 |

4/10(月) 雨

|

バンは雌雄同形同色ですが、交代のとき交尾をしたので雌雄が分かりました。交代を見逃さないようにすれば、雌雄の行動の違いを知ることができます。その結果、面白いことが分かりました(後述)。とはいえ、そんな方法では雌雄が区別できるのはその日限りです。なんとか二羽の識別点を見つけたいと思って探したのですが、昨日は分かりませんでした。 しかし今日の夕方、とても分かりやすい識別点を見つけました。その後交尾が行われたので雌雄も分かりました。その識別点はよく見れば誰にでも分かることなので、今は書かないでおきます。ヒントは身体の一部の欠陥の有無です。間違い探しクイズだと思って二羽を比べてみてください。 昨日と今日でオスからメスへの巣篭もり交代を3回、メスからオスへの交代を3回見ました。興味深いことに、メスからオスへ交代するときはいつも交尾が行われましたが、オスからメスへは何ごともなくあっさり交代しました。戻ってくるまでの時間がメスのほうがはるかに長かったのも注目すべき点です。交尾を続けているということは、まだ産卵をするのでしょう。そのためにメスはたくさん食べる必要があるのだと思います。 バンの子育てにもいろいろ秘密がありそうです。それを知る上で、七井バンの雌雄が識別できるようになったのは、とても大きいです。今後の観察が楽しみになりました。 |

4/8(土) 曇り

|

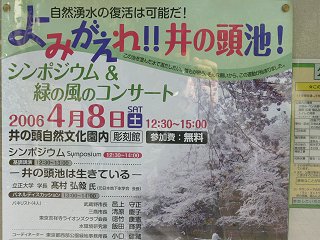

「よみがえれ!!井の頭池!」というシンポジウムがあったので行ってきました。自然湧水を復活させて井の頭池を澄みきった池に戻そう、と呼びかける催しです。主催は「井の頭恩賜公園水質浄化事業実行委員会」で、東京吉祥寺ライオンズクラブ、東京都西部公園緑地事務所、井の頭自然文化園、武蔵野市、三鷹市、(財)東京都公園協会、(財)東京動物園協会、武蔵野三鷹ケーブルテレビ(株)で構成されているそうです。写真はシンポジウムの案内ポスターの一部です。

井の頭池の湧水が枯渇したのは、雨水が下水へ流れる都市構造と地下水の使いすぎのため、地下水位が低下したのが理由です。したがって、それらを元に戻せば湧水も復活する理屈です。しかしその実現は簡単ではないと私は考えていたのですが、今回のシンポジウムで、それが意外に近いところまで来ていることを知りました。 武蔵野、三鷹の両市長によると、両市とも、各戸の雨水を土中に浸透させる「雨水浸透枡」を増やすことに積極的に取り組んでいて、武蔵野市では約16,000基、三鷹市では38,000基以上がすでに設置されているそうです。以前の夏のように井の頭池にアオコが発生して魚が死んだり異臭がしたりすることが近年は少なくなり、雨が少なめだった昨年秋にも水が少し澄んだのは、その効果が現れてきているのかもしれません。 地下水の使いすぎを抑制するには節水が重要です。1日当たり武蔵野市では約36,000トン、三鷹市では約33,000トンの地下水を水道用に汲み上げているそうです。我々が節水すれば汲み上げる量が少なくてすみ、地下水位が上昇するのです。1日千トンの節水は雨水浸透枡1万基に相当するそうです。 専門家・飯田氏の計算では、家庭での節水と、雨水浸透枡および透水性舗装の増設、緑地の保全などを現実的な範囲で進めれば、(周年でなく)秋には井の頭池の水が透明になるようにできるとのことです。もちろん、池の水を汚すエサやりなどは制限する必要があります。我々にもできることがあるのです。私も、節約した水は井の頭池に湧き出す、とイメージして、さらに節水を心がけたいと思います。 池の水が澄むのが近いとなると、気がかりなのは池の生態系です。一昨年弁天池の水が澄んだとき、弁天池からカイツブリが姿を消しました。澄んだ水中にいたのは人が投げるエサを食べるコイとソウギョだけで、小魚の姿が見えませんでした。モツゴなどの小魚は水中のプランクトンを食べていて、その小魚をカイツブリが食べていたのが、水が急に澄んで食べ物がなくなった小魚が濁った水を追って弁天池を去ったため、カイツブリもそこにいられなくなったのだと思います。 昔井の頭池が豊かな湧水で澄みきっていたときは、たくさんの水草が生えていたそうです。そこには微小生物もたくさん暮らしていたでしょうから、小魚も暮らせたはずです。(今とは小魚の種類は違っていたと思います。) 水をきれいにするなら、それにふさわしい生態系を復活させる努力を並行して進めないと、おかしな池になってしまいます。水草を増やす努力をすべきだし、それを食べてしまうコイや、在来魚を食べてしまうブルーギルなどの外来種を減らすことも必要です。 質問の時間に、池の生態系に配慮していますか、と聞いてくれた人がいました。西部公園緑地事務所長は吉祥寺ライオンズクラブからはその要望も出ているなどと答えていましたが、まだ具体的なことは何も考えていないことが分かりました。神田川ネットワークが行っている外来魚調査(ブルーギル釣り)を挙げていましたが、もうそんなことを言っている場合ではありません。池がブルーギルでいっぱいになっていることは、岸から見ているだけで分かります。頻繁に外来種問題に関する展示を行っている水生物館は実態を把握しているはずです。西部公園緑地事務所はとっくに外来種駆除に乗り出しているべきなのです。 今回のシンポジウムで、市民団体が本気で活動すれば、西部公園緑地事務所も動くことが分かりました。池の生態系をよみがえらせることに関しても人々の意識が盛り上がることを期待しています。社会的地位もお金もない私にできるのは、ここに書くことだけですが (^^; |

4/6(木) 晴れ

|

その写真を撮って気付いたのですが、3月26日に書いた、今年の巣板が昨年より岸に近い、というのは間違いでした。同じ位置です。たいへん失礼しました。しかしそれでも、カイツブリの安全にとって、現在の位置が岸に近すぎるし、縄張りの境界に近いので適当でない、という私の考えは変わりません。 とはいえ、昨年後半のシズとの子育ては成功したので、同じペアがここを利用しても不思議ではありません。もっとも、ペアはまだ巣板へ引っ越したわけではなさそうです。現在の彼らにはもうひとつ、桜の枝に作った巣があり、そこも利用しているのです。そこに最初に作った巣は強風が吹いた先日崩壊してしまったのですが、すぐに同じ桜の木に作り直しました。それと同時に巣板も使い始めたのです。 巣板上にはまだ巣材が少ないですが、桜の枝の巣も巣材は多くありません。二羽が乗ると水没します。崩れてしまった巣もそうでした。いずれも絆を深めるための仮の巣なのだと思います。もしかすると、ペアは公園のお花見騒ぎが終わるのを待っているのかもしれません。

過去の経験が今回の巣板には活かされていないようですが、クロは過去の経験を覚えているのでしょうか。ペアの気分はかなり盛り上がってきているようです。今週末で花見も終わりです。子育てのための巣としてペアが新しい巣板を選ぶのかどうかは、来週には分かると思います。 |

|

なんと、二羽は私が1mまで近づいても、(気にしているようすはあるものの、)逃げることなくブチブチ音を立てながら作業を続けていました。(それ以上近づくのはやめておきました。) いかに人に慣れている井の頭公園のカラスでも、これほど近づけることはめったにありません。エサを拾うときはすぐ近くに来ることがありますが、拾うやいなや逃げ去ります。なぜカラスが逃げ去らずにシュロの毛を集め続けるのか不思議です。 カラスにとって巣材の確保はそれほど重要なことなのか、と最初は考えたのですが、どうにも納得がいきません。巣材集めが緊急を要することだとは思えないからです。エサの場合はぼやぼやしていると他のカラスやハトに拾われてしまいますが、シュロの木はすぐに無くなったりしません。ちょっとの間安全な所へ逃れて、私が立ち去ってから戻ってくるのでもまったく問題ないはずです。 カラスがシュロの毛を引きちぎる音を聞いていて気付きました。カラスはそれが面白くてやめられないのではないでしょうか。「ブチブチ」いう音は私が聞いても小気味よい感じです。感触も同時に感じているカラスには、さらに気持ちよく感じられるのではないでしょうか。遊びをするほどの知能を持つカラスなら、それに熱中するのは十分ありそうな話です。 くちばしいっぱいまで毛が集まると、二羽は仲良く飛び去っていきました。 |

〔最近〕 2007年 <|12 |11 |10 |9 |8 |7 |6 |5 |4 |3 |2 |1 >2005年

正午ごろ七井バンの巣を見に行ったら、ヒナが少なくとも4羽いるのが見えました。昨日親鳥の交代を見た人の話ではまだ卵だったとのことなので、今日午前中に一斉に孵ったようです。10日に書いたように巣篭もりを始めてからも交代時に交尾をしていたので、私は、卵は1日に1個づつ孵ると予想していたのですが、外れました。バンの抱卵日数は、卵の大きさからいって、カイツブリ(約3週間)とカモ(約4週間)の間ではないかと想像しているのですが、もしそうなら、バンは卵を産み終わってからでも交尾をするということでしょうか?

正午ごろ七井バンの巣を見に行ったら、ヒナが少なくとも4羽いるのが見えました。昨日親鳥の交代を見た人の話ではまだ卵だったとのことなので、今日午前中に一斉に孵ったようです。10日に書いたように巣篭もりを始めてからも交代時に交尾をしていたので、私は、卵は1日に1個づつ孵ると予想していたのですが、外れました。バンの抱卵日数は、卵の大きさからいって、カイツブリ(約3週間)とカモ(約4週間)の間ではないかと想像しているのですが、もしそうなら、バンは卵を産み終わってからでも交尾をするということでしょうか? 朝、弁天池からボート池へ向かう弁天オスに出合ったので、追跡してみることにしました。彼はワイヤーロープ柵に沿って泳ぎながら、ロープや杭をときどきくちばしでつついていました(写真)。そこに付いている虫を食べているようです。そして、ボート池の終端に着くまで、彼が水に潜ることはありませんでした。そこで潜水をいくらか繰り返しましたが、魚やエビをくわえて上がってくることはありませんでした。そこへボートがやってくると、彼はそれに泳ぎ寄って行きました。そのまま彼が対岸へ向かい、見失ってしまったので、追跡は45分間で終了しました。しばらくして弁天橋へ行ってみると、そこにはメスがいて、親子連れがパンの耳を投げ始めたら猛然とダッシュしていきました。メスが食べるのをやめたころオスもそこへ戻って来て、やはりすごい勢いでパンを食べていました。魚が十分捕れず、虫でも空腹を満たせなかったということでしょう。

朝、弁天池からボート池へ向かう弁天オスに出合ったので、追跡してみることにしました。彼はワイヤーロープ柵に沿って泳ぎながら、ロープや杭をときどきくちばしでつついていました(写真)。そこに付いている虫を食べているようです。そして、ボート池の終端に着くまで、彼が水に潜ることはありませんでした。そこで潜水をいくらか繰り返しましたが、魚やエビをくわえて上がってくることはありませんでした。そこへボートがやってくると、彼はそれに泳ぎ寄って行きました。そのまま彼が対岸へ向かい、見失ってしまったので、追跡は45分間で終了しました。しばらくして弁天橋へ行ってみると、そこにはメスがいて、親子連れがパンの耳を投げ始めたら猛然とダッシュしていきました。メスが食べるのをやめたころオスもそこへ戻って来て、やはりすごい勢いでパンを食べていました。魚が十分捕れず、虫でも空腹を満たせなかったということでしょう。 親が留守の巣に3個の卵が見えました。(それらの位置からすると、あと2、3個ありそうです。) うす茶色の地にこげ茶色の斑点がある卵でした。地のうす茶は巣材のヨシの枯葉とまったく同じ色で、斑点もその陰や影に見えます。バンが巣作りする環境に合ったデザインです。親鳥が卵を隠さずに出かけたのは急いでいたからだと最初は思ったのですが、保護色のため隠す必要がないからかもしれません。

親が留守の巣に3個の卵が見えました。(それらの位置からすると、あと2、3個ありそうです。) うす茶色の地にこげ茶色の斑点がある卵でした。地のうす茶は巣材のヨシの枯葉とまったく同じ色で、斑点もその陰や影に見えます。バンが巣作りする環境に合ったデザインです。親鳥が卵を隠さずに出かけたのは急いでいたからだと最初は思ったのですが、保護色のため隠す必要がないからかもしれません。 昨夜の強い雨をマルガモ・ドリーのヒナたちが乗り切れたのかどうか、雨が上がったお昼ごろ神田川へ見に行きました。神田川はコンクリート二面張りの川なので、増水すると逃げ場がないのです。

昨夜の強い雨をマルガモ・ドリーのヒナたちが乗り切れたのかどうか、雨が上がったお昼ごろ神田川へ見に行きました。神田川はコンクリート二面張りの川なので、増水すると逃げ場がないのです。 しかし残念ながら、ドリーと一緒にいたのはオージだけで、ヒナは1羽もいませんでした。13羽すべてが流されてしまったようです。6週間以上の苦労が一夜にして水泡に帰したのです。ドリーは「ガー」とか「クワッ、クワッ」と声を上げながらせわしなく泳ぎ回り、草の間を覗き込んだり水中に首を突っ込んだりしていました。まさか水中にヒナがいるとは思っていないでしょうが、ヒナを探しているようにも見えました。オージはそれに付き添ってただ見守っていました。

しかし残念ながら、ドリーと一緒にいたのはオージだけで、ヒナは1羽もいませんでした。13羽すべてが流されてしまったようです。6週間以上の苦労が一夜にして水泡に帰したのです。ドリーは「ガー」とか「クワッ、クワッ」と声を上げながらせわしなく泳ぎ回り、草の間を覗き込んだり水中に首を突っ込んだりしていました。まさか水中にヒナがいるとは思っていないでしょうが、ヒナを探しているようにも見えました。オージはそれに付き添ってただ見守っていました。 バンが巣篭もりを始めました。私が気づいたのは7日の夕方で、写真は8日に撮ったものです。この七井橋に近いほうのカップルを「七井バン」と呼ぶことにします。昨日の昼過ぎに通りかかったときちょうど二羽が交代したので、どのくらいの時間で交代するのか知りたくて、次の交代まで待つことにしました。ところが次の交代を見たらその次が気になり、結局合計4回の交代を見るまでの3時間半、そこを離れることができませんでした。とはいえ、同時に七井カイツブリも観察したし、知人2人と話ができたし、本も1冊読破したので、ご心配なく(笑)。

バンが巣篭もりを始めました。私が気づいたのは7日の夕方で、写真は8日に撮ったものです。この七井橋に近いほうのカップルを「七井バン」と呼ぶことにします。昨日の昼過ぎに通りかかったときちょうど二羽が交代したので、どのくらいの時間で交代するのか知りたくて、次の交代まで待つことにしました。ところが次の交代を見たらその次が気になり、結局合計4回の交代を見るまでの3時間半、そこを離れることができませんでした。とはいえ、同時に七井カイツブリも観察したし、知人2人と話ができたし、本も1冊読破したので、ご心配なく(笑)。 ここの2004年10月23日にも書いたように、一昨年の10月に弁天池などが澄みきったことがありました。その秋は台風などにより雨量が多く、そのため地下水位が一時的に上昇して湧水が復活したためです。その事実に希望を持った東京吉祥寺ライオンズクラブの人たちの働きかけで東京都西部公園緑地事務所が動き、今回のシンポジウム開催となったのだそうです。なお、その費用も東京吉祥寺ライオンズクラブが負担したそうです。

ここの2004年10月23日にも書いたように、一昨年の10月に弁天池などが澄みきったことがありました。その秋は台風などにより雨量が多く、そのため地下水位が一時的に上昇して湧水が復活したためです。その事実に希望を持った東京吉祥寺ライオンズクラブの人たちの働きかけで東京都西部公園緑地事務所が動き、今回のシンポジウム開催となったのだそうです。なお、その費用も東京吉祥寺ライオンズクラブが負担したそうです。 カイツブリ七井ペアが巣板を利用し始めました。一昨日から巣材を載せ始めていましたが、今日はだいぶ巣材がたまり、その上で交尾もしていました。写真はその後二羽で立ち上がって翼を震わせているところです。

カイツブリ七井ペアが巣板を利用し始めました。一昨日から巣材を載せ始めていましたが、今日はだいぶ巣材がたまり、その上で交尾もしていました。写真はその後二羽で立ち上がって翼を震わせているところです。 新しい巣板に関して位置以外に心配なのは、浮力が十分でないことです。上の写真を見ると分かるように、二羽が乗るだけでだいぶ沈みます。余裕はあまりなさそうです。さらに巣材を積み上げると不安定になるかもしれません。その点、一昨年と昨年使用した前の巣板はよくできていて、下に発泡スチロールの板が貼られていたので浮力が十分でした。右の写真は一昨年のもので、メス(上に乗っているほう)はウスです。今年の巣板との浮力の違いが分かると思います。それより前の巣板も浮力が十分でなく、傾いて巣が崩れ卵が流されたことが何度もありました。

新しい巣板に関して位置以外に心配なのは、浮力が十分でないことです。上の写真を見ると分かるように、二羽が乗るだけでだいぶ沈みます。余裕はあまりなさそうです。さらに巣材を積み上げると不安定になるかもしれません。その点、一昨年と昨年使用した前の巣板はよくできていて、下に発泡スチロールの板が貼られていたので浮力が十分でした。右の写真は一昨年のもので、メス(上に乗っているほう)はウスです。今年の巣板との浮力の違いが分かると思います。それより前の巣板も浮力が十分でなく、傾いて巣が崩れ卵が流されたことが何度もありました。 分園の隅の倒れたシュロの木に2羽のハシブトガラスがいて、シュロの毛を集めていました。たくさんの毛をくちばしにくわえたままで、さらに幹の周りから毛を引きちぎっています。巣材を集めているのです。写真を撮りながら近づいても逃げないので、どこまで近づけるか試してみました。

分園の隅の倒れたシュロの木に2羽のハシブトガラスがいて、シュロの毛を集めていました。たくさんの毛をくちばしにくわえたままで、さらに幹の周りから毛を引きちぎっています。巣材を集めているのです。写真を撮りながら近づいても逃げないので、どこまで近づけるか試してみました。