オーストラリアでカンガルー

2005年9月29日〜10月21日 南オーストラリア州|

仕事のため、オーストラリアのアデレードに3週間余り滞在しました。私にとって初めてのオーストラリアです。以下は、仕事の合間の自然観察で私が見たこと、そして考えたことです。

|

|

生きた動植物は完全に持ち込み禁止ですし、動植物を使った製品も申告して検査を受けなければなりません。たとえば白米も持ち込めません。精米された米は発芽する心配はありませんが、害虫が付いているかもしれないからだそうです。空港の広々とした検疫検査場には検査カウンターがいくつも並んでいて、申告書に記載した内容によって検査を受けるカウンターを指示されます。何も持っていないと申告した人の荷物はすべてX線検査機を通され、もし申告が嘘だと分かると200ドルの罰金を取られます。 そのように厳重に保護されているオーストラリアの自然とはどんなものなのでしょうか。仕事の合間にしか自然観察ができませんが、それを自分の目で見てみたいと思いました。上の写真は入国したメルボルン空港で、背景の樹はユーカリです。オーストラリアだ!と思って最初の写真を撮りました(笑)。 |

|

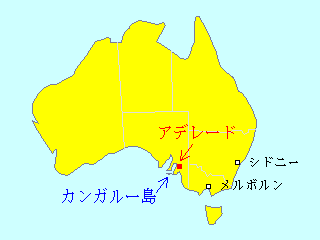

アデレードは図の位置にあります。南オーストラリア(South Australia)州の州都で、人口はほぼ100万人だそうです。市の中心部は碁盤の目のように区画され、私にはイギリス風とアメリカ風を合わせたような町並みに見えました。(アジア系の人たちも多く住んでいて、中華街もあります。) 樹木のある広場や公園が散在していますが、いずれも徹底して整備されているのが印象的でした。植物が茂り放題にしてあるところは皆無といってよい状況です。

ユーカリなどの樹木は十分育つようで、大きな木がたくさん生えていました。右は10月5日に公園で撮影した写真です。この雲は日本では秋の雲です。また、写っている高木はユーカリです。やはりこの樹がいちばん多いようです。 私はアデレード市内のホテルに宿泊し、仕事仲間と一緒に20kmほど北方の町にある工場まで車で通勤しました。沿道の平地はほとんどが宅地や牧場などになっていて森林はなく、せいぜい雑木林的な整備された林が見られるだけでした。遠くに見える丘には森林が残っていそうに見えましたが、少なくとも平野部にはカンガルーもコアラも棲んでいそうにありません。 それでも、車窓から見える樹木のほとんどは私が知らないもので、飛び交っている鳥たちも、カラフルなインコ類など、やはり私が初めて見る種類ばかりでした。 |

|

「身近な自然観察」が趣味の私は、ここでもそれから始めました。「身近な」とは「生活している場所に近いので、繰り返し観察に行ける」という意味です。主な場所として、ホテルに近い公園を選びました。井の頭公園との比較をしたかったからです。 以下の多くは「井の頭・自然のできごと」に載せたものです。それに後から調べたこと、考えたことを付け足し、また、新たな項目も少し加えました。 |

|

10/3(月) 快晴 オーストラリアのアデレードに出張中です。せっかくの機会なので存分に自然観察を楽しみたいところですが、見たこともない樹々が生え見たこともない鳥たちが飛んでいるのを車の中から横目で見ながら、ホテルと工場を往復する毎日です。

私がまず興味を持ったのは、その飛行能力です。とても幅広い翼を持っていて、紙飛行機のように軽々と空中に浮かびます。ホバリングも空中反転も自由自在です。直線を飛ぶときはフワフワしたカケスの飛び方に似ていますが、カケスはホバリングはできないし、こんなに自在な空中浮揚はまったく不可能だと思います。なぜこれほど自在に飛べる必要があるのか、軽々と飛べるとどんな利点があるのか、と考えているのですが、まだよく分かりません。とにかく、舞っているのを見ていて楽しい鳥です。日本には相当する暮らしぶりの鳥はいないと思います。英名は「Magpie-lark(カササギ−ヒバリ)」というそうです。ヨーロッパにたくさんいるカササギとヒバリを組み合わせたわけですが、安易なような、苦心の作のような名前です。オーストラリアへやって来て初めてこの鳥を見たイギリス人は、この鳥をどう把握してよいか分からなかったのではないでしょうか。ちなみに学名は「Grallina cyanoleuca」だそうです。

巣の右側に見えるのはメスですが、私が見ている間にこの巣に触れたりすることはなかったので、彼女の巣かどうかは分かりませんでした。表面の具合を見ると新しそうなので、今年作られた巣ではないかと思うのですが。オーストラリアは今が春で、子育ての季節です。

この鳥がカラスやオウムに対して警戒するのは分かる気がします。しかし不思議なことに、彼らは大きな犬に対してもモビングをするのです。1度だけでなく、別々の場所でレトリバーとシェパードに対してモビングするのを目撃したので、特定の個体に限ったことではなく、この鳥に共通した習性なのだと思います。彼らは人はまったく平気なようで、犬を連れた人には何もせず、犬に対してだけモビングするのです。地上にいるとき犬に追われたとしても、この鳥の飛翔能力なら問題になりそうには思えません。それに、モビングされていたレトリバーもシェパードもとても落ち着いた犬で、そんな悪さをするようには見えなかったし、この鳥が騒いでも平然としていました。不思議です。それとも、オーストラリアには、木に登って巣を襲う、犬に似た動物がいるのでしょうか? ちなみにこちらでは、犬を連れて散歩している人をほとんど見かけません。 |

|

「犬を連れて散歩している人をほとんど見かけません。」というのは、そう書いた日までのことで、別の日には、犬を連れている人々をかなり見かけました。犬を飼っている人が少ないということはなさそうです。井の頭公園と決定的に違っていたのは、双眼鏡を下げている人や望遠レンズ付きのカメラを持っている人をまったく見かけなかったことです。我々東京人は自然に飢えているのかもしれません。どこにでもいる鳥を熱心に双眼鏡で見たり写真を撮っている私は、アデレードの人たちにはずいぶん変わった人物に見えたのでしょうね (^^; 写真の巣は結局、使われていないことが分かりました。土器のようなこの鳥の巣は雨ざらしの枝上にあります。巣の中に雨が溜まらないのか気になりませんか? 私は気になりました。それで、本格的な雨が降った日の夕方、巣を見に行きました。巣は崩れていませんでした。中に水が溜まっているかどうかは下からは見えません。木に登って調べることもできそうでしたが、やめておきました。じつは、この巣がある木は後で出てくるヨコフリオウギビタキの巣がある木なのです。もしその木に登ったりしたら、彼らの巣作りを邪魔することになるでしょう。それに、地元の人からますます変なやつだと思われそうです(笑)。 しばらく眺めているうちに再び雨が降り出し、たちまち激しい降りになりました。土の巣から雨水が漏れ出してくるか確かめるチャンスだったのですが、小さな折り畳み傘しか持っていかなかった私はたちまちずぶ濡れになり、あえなく退散しました。後日見に行ったら、巣は崩れることなくそこにありました。巣が私より耐水性があることが確認できたわけです(笑)。土だけでなく他の補強材も混ぜてあり、巣は水を通すけれど丈夫なのだと想像しています。ツチスドリが土の巣をどのように作るのかぜひ見たかったのですが、叶いませんでした。 |

それまで私が(知識として)知っていたオーストラリア原産の樹木といえば、有名なユーカリ(右の写真の大木)、ビンブラシそっくりの花を咲かせるブラシノキ、そしてアカシア(ニセアカシアではありません)だけでした。もちろんアデレードにはそれ以外にも、私が知っている科には当てはまりそうにない見たこともない樹ばかり生えていて、オーストラリアの自然は日本とは相当違っているんだ、という実感がしました。 ところがそんな中に私が知っている樹がありました。例えば、公園や庭に植えられているヤシの仲間やソテツ、街路樹として植えられているプラタナス(スズカケノキ:下の写真)やエノキなどです。ニセアカシア(ハリエンジュ)もありました。それらはアデレードの在来種ではなく、国外か、まったく別の地方から移入されたものだと思います。ユーカリばかりでは単調なので、他から持ってきた珍しい樹を植えたのでしょう。

今でこそ厳しいオーストラリアの検疫ですが、そうなったのはそう昔のことではなく、それ以前はいろいろな生き物がヨーロッパなどから持ち込まれていたようです。 |

|

10/5(水) 晴れ

この雄ガモは、歩いている人ならかなり近づいても嫌がらないのに、自転車が来ると、それを追い払おうと、その方へ激しく突進していました。確かに、よちよち歩きのヒナにとって高速で走ってくる自転車は危険極まりない存在でしょうが、敵に回すにはちょっと強敵すぎる気がするのですが(笑)。 こちらで入手したフィールドガイドによると、このカモは7個から10個ほどの卵を産むそうです。写真ではヒナが母ガモの陰になっていて分かりづらいですが、この一家にはヒナが7羽いました。

7〜10羽生まれるヒナのほとんどが無事成長するとなると、このカモだらけになりそうですが、そうはなっていないようです。何かがその数を調節しているのでしょう。それが何か分かりませんが、オーストラリアにはその危険因子があるせいで、このカモは夫婦協力して子育てをするようになったのではないかと思います。 |

|

10/10(月) 晴れ 夫婦で子育てするカモとして5日に紹介した「Australian Wood Duck (オーストラリア森ガモ)」の和名を調べたら、なんと、「タテガミガン」なのだそうです。カモではなくてガンだというのです。こちらのフィールドガイドには、この鳥は「Goose」の項目には入れられていません。私も納得できないので、今日あらためて写真を撮ってきました。ガンもカモも今では「カモ科」にまとめられていることから分かるように、分類学的にはごく近い仲間らしいのですが、同じようにタカ科にまとめられたワシとタカよりは、分かりやすい違いがあるように思います。

しかしながら、体型的にはカモだと思います。ガンなら首がもっと長くなくてはいけません。それに、雄と雌で模様が違うのもカモ的です。例外があるかもしれませんが、ガンは雌雄同色です。さらには、ヒナの模様もカモのヒナに似ています。尖ったくちばしは確かにマガモなどの平たいくちばしとは異なりますが、オシドリのそれには似ています。以上の点から私はやはり、この鳥はカモだと思うのです。それとも、ガンはこの鳥と同じように夫婦で子育てをするのでしょうか? それに私としては、ガンなら「雁行」をしなくてはいけない、という絶対条件を課したいところです。もしこの鳥が飛ぶとき「く」の字型の編隊飛行をするのなら、他の点は無視して、すぐにガンだと認めますが、どうなのでしょうか。雁行をするなら群れで行動をしているはずだし、リーダーがいそうですが、この鳥が数羽集まっているところを観察しても、そのようには見えませんでした。もっとも今は繁殖期なので、いつもとは違う生活をしている可能性はあるかもしれません。正式にどう分類されているのかは、日本に戻ってからゆっくり調べたいと思います。 ところでこの尖ったくちばしは、マガモなどのように食べ物を水と一緒に取り込んで濾しとるのではなく、おもに地上で食べ物をつまみ採る彼らの生活ぶりに合致しています。オシドリのくちばしがそれと似ているのも、おそらく同じ理由なのでしょう。 7日の夕方に公園へ行ったら、5日に載せたうち上方の写真の一家が池の畔の同じ場所にいて、父ガモが、道を走ってくる自転車の乗り手の頭を、空に舞い上がって攻撃していたので感心しました。地上で闘っても自転車の敵ではないだろうと笑っていたのですが、父ガモは攻撃すべきところをよく理解していたのです。尖ったくちばしは、平たいそれよりも脅威です。自転車に乗っていた人たちはこれにはたまらず、首をすくめて苦笑いをしながら通り過ぎていました。 こちらでは、自転車に乗っている人は全員ヘルメットを被っています。法律で義務付けられているそうです。それはこのカモがいるから・・というわけではないと思いますが、このカモの攻撃から頭を守るのにも役立っています。 |

|

後で調べたところ、この鳥は普段は群れで暮らしていて、繁殖期だけカップルで群れを離れて樹洞で営巣し、子育てをするのだそうです。抱卵するのはメスだけですが、他のことは雌雄が協力して行うそうです。この鳥は水面にいるより地上で採食していることが多いらしく、そのため天敵に狙われる危険も多いのだと思います。なお、この鳥が群れで飛行するとき「雁行」をするのかどうかは、まだ情報が見つかっていません。 この鳥の別名として「Maned Goose」と「Maned Duck」があることが分かりました。「Maned」とは「たてがみがある」という意味で、「タテガミガン」という和名はこの「Maned Goose」を和訳したもののようです。英語でもカモとガンとの両説があるわけです。手持ちの図鑑やインターネットの情報を調べたところ、どちらかというとカモのほうに入れられていることが多いですが、結局、はっきり分けられないという結論になりました。マガンをカモだという人はいないでしょうし、マガモをガンだという人もいないでしょう。それぞれがガンあるいはカモの特徴をしっかり備えているからです。しかし「タテガミガン/タテガミガモ」の場合は、ある面ではガン的だし、別の面ではカモ的なのです。世界にはそのようなどっちつかずのガン/カモはけっこう多いようです。だからこそ、ガンもカモも「カモ科」として一緒にまとめられることになったのでしょう。 |

|

タンポポと違うのは、タンポポが舌状花ばかりなのに対して、この花では舌状花は外周だけで、中心部は筒状花になっていることです。ここでは普通のタンポポは見かけなかったので、タンポポと競争するとどちらが勝つのかは分かりませんが、この花にはミツバチなどのハチがたくさん訪れていました。

もしセイヨウタンポポと生存競争をすることになったら、やはり負けてしまうのではないかと思います。なにしろセイヨウタンポポには単為生殖(無性生殖)という反則技(?)がありますから。 |

|

10/15(土) 晴れ

公園の池にも、郊外の池にもいます。行動は、私が見た範囲では、カルガモと似通っています。公園のマミジロカルガモは人からのエサを当てにしていて、エサを投げる人が来ると集まってきます。ちなみに、水鳥にエサやりをしている人の割合は、井の頭公園よりかなり少なくて、小さな子供連れがほとんどです。

それにしても、17羽ものヒナを監視するというのはとても大変そうです。ここの池は見通しはよいのですが、それでも、てんでばらばらに動き回ろうとするヒナたちのすべてに気を配るのは困難に思えます。じつはこの写真にはヒナが16羽しか写っていません。17羽全部がきれいに写っている写真が撮れませんでした。写真を撮るのさえ難しいのです。 ここでの彼らの天敵が何かをよく知らないのですが、(白黒の)カラスはいるし、ヒナを鵜呑みにしそうなウもいます。それに、百万都市の公園とはいえ、ときおり珍しい大きな鳥も飛来します。オーストラリアの自然はまだまだ懐が深くて、彼らは周辺の生息地から一飛びでやって来るのでしょう。私はまだ見ていませんが、猛禽もやって来れると思います。はたしてこのヒナたちのうち何羽が無事に成長できるのでしょうか。

ところで、先日書いたように、カモは雄と雌の(繁殖期の)色が違うのが普通です。その点で、雌雄同色のカルガモは特異な存在です。カルガモはそれで問題がないのか、もしそうなら他のカモも同じでいいのではないか、と最近私は素朴な疑問を抱いています。雌雄同色のカルガモの仲間は、日本だけでなく、 |

|

ヨーロッパにはカルガモの仲間はいません。私の勘違いでした。アメリカでは雌雄同色のカモを見た記憶があります。世界の水鳥の図鑑を見てみると、カルガモ以外にも雌雄同色のカモがいくらかいます。そしてそのようなカモは、大きな渡りをしないで年中同じ地域で暮らしているものが多いようです。 渡りをしないで同じ場所に留まるということは、井の頭のマルガモのように、つがいの関係を長年継続するものも多いのではないでしょうか。少なくとも、雌を獲得するための競争は、毎冬新たなライバルが集う、渡りをするカモの場合と比べると、かなり緩やかなはずです。人の場合でも、田舎でけっこうモテた若者が都会へ出てみたら、周りの男たちよりダサくて女の子に相手にされないことが分かり、かっこよくなろうと必死でファッションを研究した、などということがあるでしょう。渡りをするカモの雄も、何代にも渡って多くのライバルと雌獲得競争を繰り返す中で、その美しさが磨かれていったのだと思います。渡りをしないカモはそのようなシビアな競争をする必要がないので、天敵に見つかりやすい派手な羽毛にわざわざ着替える必要もなかったというわけです。 そんなカルガモの生活は地味でつまらんと言う人もいるかもしれません。しかし、それにはそれで良いところがあるのだと思います。例えば、今年見たように、井の頭に留まっているマルガモは(そしてたぶんカルガモも)2回の繁殖ができたのです。人間の場合でも、都会での刺激的な生活を望むか、それとも田舎での落ち着いた暮らしを好むかは人それぞれですが、どちらでも可能です。渡りをするカモとしないカモ、自然の中には両方の生活スタイルを許す余地があり、カモの種類によってどちらかを選んでいる、あるいは、異なる生活スタイルを選んだため別の種類のカモになった、ということだと思います。 |

|

10/21(金) 曇り時々にわか雨

「Wagtail」とは尾羽を上下または左右に振るという意味で、普通はセキレイを指します。しかしこの鳥はセキレイの仲間ではなく、ヒタキの仲間です。おそらく、白黒の色彩、長い尾羽、そして主に地上で見かけることがセキレイを連想させたのでしょう。オーストラリアの鳥の英名、とくに人の身近にいる鳥の名前はいい加減なものが多い気がします。イギリスから移住してきた(鳥の分類に詳しくない)人たちが、自分たちが知っているイギリスの身近な鳥からの連想で、テキトーに名付けたからではないでしょうか。

何といってもこの鳥を特徴付けるのは「ヨコフリ」のほうでしょう。なぜかこの鳥は長い尾羽を頻繁に左右に大きく振る癖があるのです。激しい動作から静止状態に移る際、たとえば地上を走ってから停止するとき、あるいは空中を飛んでからどこかに止まるとき、まるで尾羽の慣性で身体がすぐには止まらないよとでもいうように、尾羽を左右に2、3度大きく揺らしてから静止します。それがとても面白くて、私は初めて見たときからこの鳥のファンになってしまいました。

なぜ静止前に振るのかは分かりませんでしたが、その長い尾羽は空中での複雑かつ俊敏な身のこなしを可能にしています。それだからこそ、他の鳥があまり利用できない、地上にいてしかも飛んだり跳ねたりする虫を採ることができるのでしょう。左の写真は(たぶん)ハチを捕まえているところです。セキレイも地上近くを飛ぶ虫をフライングキャッチすることがありますが、空中姿勢制御能力はヨコフリオウギビタキのほうがかなり上だと思います。セキレイが捕まえている虫よりも敏捷な虫を捕まえることができることになります。この鳥が本気で空中で身を翻すのを見ると、その見事さに拍手をしたくなるほどです。どこにでもいる鳥ということは、どこででも生活できる能力を持っている鳥ということです。そのための重要な要素のひとつが、優れた空中姿勢制御能力であることは間違いないと思います。 もうひとつの大きな要素は環境の変化に適応する能力で、この鳥が人を恐れないのも、今もオーストラリア全土に分布している理由だと思います。公園で見ていると、この鳥は人からのエサはまったく頼りにしていませんが、通行人が1mほどまで近づいても逃げ去らずに行動していました。このペアは公園の池畔の木で巣作り中でした。巣は地上4mほどの高さの枝上です。散歩やサイクリングの人が頻繁に通る場所ですが、それを気にすることなくマイペースで巣作りをしていました。この鳥は人家に巣を作ることもあるそうです。人々もこの鳥のことをまったく気にしていません。やはりありふれた鳥なのです。こんな鳥がありふれているオーストラリアを羨ましいと思いました。

興味深かったのは、巣の近くを飛ぶツバメまで追い払っていたことでした。最大速度はとても適わないでしょうが、身のこなしはツバメを上回っていました。ツバメがこの鳥の巣に何かするとも思えなかったので、ツバメが似た色と形をしているせいで単に間違えて追い払っているのかと最初私は考えたのですが、地上近くで虫を捕まえたり人に近い場所に巣を作ったりする生態は共通部分がある気がします。やはりツバメはライバルなのかもしれません。 今日は私がアデレードを去る日、夕方の出発まで時間があったので、このペアに挨拶に行ってきました。もしかするともう産卵をしているかと期待したのですが、まだでした。二羽はいつものように芝生を走り回っては尾羽を振り、木の枝やボートの屋根止まっては尾羽を振っていました。いちばん上の写真は今日撮った写真です。彼らの巣がある木は芽吹きが遅い種類らしく、ずっと裸のままで巣が丸見えだったのですが、今はその木も葉を広げ始めていました。葉が十分茂り巣が周りから見えにくくなれば、彼らは卵を産み、本格的な子育てに入るのでしょうか。 |

|

日本でインターネットを調べたら、「Willie Wagtail」と記しているものが多いことが分かりました。でも、私がアデレードで買ったガイドブックには確かに「Willy Wagtail」と書かれています。じつは、「willy」にはちょっと困った意味があるのです。辞書を引いてみてください。それで、人の名前に使われる「Willie」に変えたのではないかと思います。(でも発音は同じですから、その名前を付けられた子供は災難ですね。) どうして「Willy」あるいは「Willie」と付いたのかという説明はまだ見つかっていませんが、この鳥の名前はやはり「Willy」が正しいのではないでしょうか。この鳥がシッポを振るようすからそれを連想したのではないかと思うのです。 そう思いながらも腑に落ちないのは、どうして尾羽を横に振る鳥でそれを連想したのかということです。私の知る限り、良識ある大人は左右には振りません。横に振るのは小さな子供か変○さんだけです(笑)。もしかしてオージー(オーストラリア人)は横に振るのか?とか思いましたが、もちろん聞けませんでした (^O^; そういう困った問題を回避するためか、この鳥には「Black and White Wagtail」という無難な、しかし面白くもない別名があります。 |

|

(カンガルー島へ) |

|

予定はなんと日帰りです。島まで行くには、アデレードから車で120kmほど南の船着場まで行き、フェリーで渡らなければいけません。それだけで往復5時間もかかります。広い島内を何箇所も見て回ろうというのですから、早朝に出て夜遅く戻るとしても、駆け足の名所めぐり的ドライブになるのは目に見えています。できれば最低2日間はかけてゆっくり自然観察をしたいところですが、私は連れて行ってもらう立場なので発言力はありません。またフラストレーションが溜まる旅になりそうです。 そこで、自分の観察テーマを、そんな条件でも可能な2つに絞ることにしました。そのひとつは、「アデレード近郊を含め、ドライブ中にカンガルーをどの程度見ることができるのか」です。アデレードと工場との間にはカンガルーはもちろん、それが棲めそうな場所さえ見かけないので、はたしてカンガルーがどの程度棲んでいるのか知りたいと思ったのです。そしてもうひとつは、「この地域の自然林はどんな感じで、それがどの程度残っているのか」です。それまでは人の手が入った林、というより木立しか見かけなかったし、その樹種もこの地域の在来種かどうか疑わしいものがたくさんありました。カンガルー島の自然保護区の自然林を見れば、アデレードの自然環境がどの程度変更されたものか分かると思ったのです。

右の写真は我々の車と、運転してくれた仲間です。まだ島を走り始めたばかりの時なのできれいですが、島の舗装されていない道路を走り回ってアデレードに戻った時には、広い駐車場でもひと目で分かる車になっていました。 それで結果はどうだったかというと、・・・いや、その前に、私が面白いと思ったことをいくつか書いておきましょう。 |

カンガルー島の道路はほとんどが舗装されていません。自然保護的理由でそうしているそうです。そんな道路からは写真のような景色が見えます。赤土の道、ユーカリが優先する林、「オーストラリア的風景だ!」と思いました。私のイメージの中のオーストラリアはかなり偏っているようです(笑)。もっとも、この写真の場所の場合、ユーカリの木立の向こうはカンガルーなどが暮らす荒野ではなく、牧場になっていて、アデレードのところで書いたタンポポのような花が咲き乱れていました。 右の写真の手前に写っている放射状の植物は、これもオーストラリア的植物で、名前を「Spiky Grasstree」というそうです。ユリの仲間(目)らしく、リュウゼツランに近いと書いているサイトもありました(本当かどうかは知りません)。茎の頂上部から細い尖った葉が無数に出ています。葉に触ってみたら、断面が三角形で、硬くてギザギザがありました。まるでシュロの葉軸のようです。もう少し育つと、地上に茎(幹?)が現れます。オーストラリアに多い森林火災にとても強い植物だそうです。密生した葉によって、シュロよりもさらにがっちりと成長点が守られ、さらに、水分と養分の通路である維管束が樹皮直下に集中している双子葉植物と違って、単子葉植物のそれは幹内に分散しているからでしょう。 それにしても、「Spiky Grasstree」という名前は安易ですね〜。訳せば「トゲトゲ草木」でしょうか? 「なんだこのトゲトゲの植物は! 草か? 木か??」と感じた人がそう名づけたのでしょう。疑問を名前にしてどうする!と思いました(笑)。私がアデレードで感じた「オージーネームはイージーネーム」はここでも当てはまりました。 |

|

ところで、コクチョウの英名は「Black Swan」です。「Swan」はハクチョウですから、直訳すると「黒白鳥」になってしまいます。白い鳥だからといって安易に「ハクチョウ」などと名付けると、思わぬところで破綻が来るわけです。まあ、この場合は英名を意識せず、再び安易に、黒い鳥だから「コクチョウ」としたのでしょう。

この「オーストラリアクロトキ」、ここで初めて見たときは珍しい鳥に会えたと喜んだのですが、その後、工場のすぐ近くのちっぽけな池に数羽が来ているのを見ました。さらに、日本に戻ってからインターネットを見たら、この鳥がゴミ箱を漁って問題になっている都市もあるのだそうです (^^; |

|

ちなみに、アデレードの公園には1人もいなかった双眼鏡を下げている人は、ここでは5人ほど見かけました。でも割合としてはごくごく少数です。それに、その人たちがオーストラリア人なのか、それとも国外からの観光客なのか分かりません。とにかく、オーストラリアの人たちの自然に対する気持ちや接し方は、日本の我々とはだいぶ違うようです。 |

|

ハリモグラの英名は「Spiny Anteater」、つまり「ハリアリクイ」です。前足で地面を掘って長い舌でアリやシロアリを舐めるのだそうです。地中に潜らないなら、こちらの名前のほうが合っている気がします。もちろんこの動物はモグラの仲間でもアリクイの仲間でもありません。カンガルーのような有袋目でもなくて、単孔目に属します。つまり有名なカモノハシと同じグループで、卵を産む哺乳類です。ハリモグラはその卵を腹部にある袋で孵し育てるのだそうです。 |

「フリンダース・チェイス国立公園 (Flinders Chase National Park)」にあった看板です。野生動物の習性を変えてしまったり健康を害したりするので、エサやりはやめて、と呼びかけています。 オーストラリアの自然公園のパンフレットや旅行ガイドをみると、カンガルーなどにエサをやれるのを売り物にしているところが多いようです。私はそれがとても気になっていたのですが、さすがにここでは禁止されているようです。 もっとも、こんな看板があるということは、エサを与える人がいるということでしょう。エサを与える人がいてもほとんど注意しない井の頭公園よりはマシかもしれませんが。 |

|

さて、2つの自然観察テーマの結果です。まず、この1日のドライブで何頭のカンガルーを見ることができたかというと、合計7頭(本土で2頭、カンガルー島で5頭)でした。 島へのフェリー乗り場へ向かう途中、アデレードから1時間ほどドライブした地点で、牧場の柵の外に佇んでいるカンガルーを続けて2頭見つけました。本土側で目撃したのはそれだけでした。アデレードを離れても、カンガルーがいそうな場所はあまりありません。たいていは牧場になっていて、柵で囲われています。丘の上のほうにはいくらか林が残っていたので、そんな所にはまだカンガルーが棲んでいるのかもしれません。この辺りにいるカンガルーは「ハイイロカンガルー(別名:オオカンガルー)」で、木がたくさん生えている場所を好む種類です。

上記のハリモグラに出合ったのもここです。ここにはワラビーやコアラなど他のオーストラリア特有の哺乳類もたくさん棲んでいて、かなり遭遇率が高いそうです。2種類しか見られなかった我々はやはり駆け足すぎたのだと思います。 |

|

テーマを2つに絞ったことは正解だったと思います。哺乳類にはあまり会えなかったし、珍しそうな鳥が飛んでも識別は諦めるしかなかったのですが、フラストレーションはありませんでした。仲間は「(各名所での)見る時間が短すぎた。」と言っていましたが、私はすべての時間を自然観察に使えたのです。

自然の林はやはりユーカリが優先している林でした。しかも、そのユーカリが場所(環境)によってずいぶん違うのです。ユーカリの仲間(ユーカリ属)はオーストラリアに400〜500種類もあるそうです。有袋類がさまざまな環境に適応して進化し、いろいろな形態や生態を持つ種類に分化したように、ユーカリもさまざまな環境に適応しながら分化してきたのでしょう。 もちろん、ユーカリの林には別の種類の樹も混じっています。それらの中にはアデレードで見かけた樹も少しはありましたが、アデレードで街路樹や庭木として植えられている樹の多くはここの自然林では見ることができませんでした。たとえばアデレードでよく見かけるヤシの仲間はありませんでした。ということはやはり、アデレードの樹は他の場所から持ってきた種類なのだと思います。在来種ばかりだと退屈な感じになるので、珍しい見栄えのある樹を植えたくなる気持ちは分かります。今でこそ在来種の保護に熱心なオーストラリアですが、厳しくなったのは近年のことなのだと思います。 |

|

アデレードとカンガルー島を見て分かったのは、今でこそ厳しい検疫により固有の自然を守ろうとしているオーストラリアですが、じつはすでにかなりの部分を失ってしまっている、ということでした。オーストラリアの面積の約7割は砂漠だそうで、「Outback(アウトバック:奥地)」と呼ばれ、人はほとんど住んでいないそうです。そのような場所は元のままに残されているのでしょうが、棲んでいる生き物の種類は限られます。人間が利用しやすいところは自然林が伐採されて牧場や畑に変えられ、人が住む場所には外来の植物や動物がたくさん持ち込まれてしまっています。以前からそこで暮らしていた固有の生き物たちは追い詰められているのです。たぶんそれだからこそ、危機感を持った人たちが、それらを守ろうと躍起になっているのだと思います。

自然を変える能力を持ってしまった人類ですが、自分たちがすることの結果を正確に予測できるほどの知能はありません。そのため、自然の中の大事なものがすでにたくさん失われてしまいました。その程度の我々がすべきことは、自分たちがやることの影響を見極めながら慎重に事を進めることと、問題に気づいたらすぐさまやり方を修正することだと思います。歴史が比較的浅く人口も少ないから可能なのかもしれませんが、オーストラリアは日本よりそれがうまくできていると感じました。 |

|

私が見たのは広いオーストラリアのほんの一部、ごくごく狭い地域にすぎません。また、仕事の合間にしか自然観察ができなかったので、時間的にも十分ではありませんでした。オーストラリアを見てきたとはとても言えないのですが、垣間見えた独特の生き物たちや気候などの環境はとても興味深くとても楽しいものでした。紹介したかったものは他にもいろいろあるのですが、長くなりすぎるのでこれぐらいにしておきます。 今回分かったのは、どんなに珍しい自然へ行っても、自分の観察力以上のものを見ることはできない、ということでした。そしてその観察力は日ごろの身近な自然観察で鍛えることができるようです。限られた時間でもそれなりに楽しめたのは、日ごろの自然観察の効果ではないかと思います。今後も身近な自然観察を楽しみながら観察力を鍛えたいと思います。 いつも日本でやっている仕事をオーストラリアでしたことも、とても楽しく貴重な経験でした。日本とオーストラリア、日本人とオーストラリア人の違いがかなり分かった気がします。オーストラリアと日本の経済的関係が私が想像していたよりもずっと強いことも実感できました。でももう一度オーストラリアに行くとしたら、今度はオーストラリアの自然を存分に観察する旅をしたいと思います。オーストラリアらしい自然がいつまでも残っていることを願っています。 (2005/12/24 記) |

[実践/応用編へ戻る]

メルボルンで国内線に乗り換えてアデレードへ飛びました。眼下にはオーストラリアの大地が広がっています。でも意外だったのは、大地がほとんどすべて四角く区切られていることでした。牧場や畑になっているようで、自然の森らしきものが見えないのです。

メルボルンで国内線に乗り換えてアデレードへ飛びました。眼下にはオーストラリアの大地が広がっています。でも意外だったのは、大地がほとんどすべて四角く区切られていることでした。牧場や畑になっているようで、自然の森らしきものが見えないのです。 その気候は地中海式気候(温帯冬雨気候)で、冬には比較的雨が多く、夏は高温で乾燥気味とのことです。私が滞在した10月は春ですが、ちょうど日本の秋晴れのような、湿気の少ないすがすがしい晴れの日が多くありました。雨が降っても短時間であっさり上がり、ジメジメ感はありません。

その気候は地中海式気候(温帯冬雨気候)で、冬には比較的雨が多く、夏は高温で乾燥気味とのことです。私が滞在した10月は春ですが、ちょうど日本の秋晴れのような、湿気の少ないすがすがしい晴れの日が多くありました。雨が降っても短時間であっさり上がり、ジメジメ感はありません。 そんな条件でも観察できる、私が気に入っている鳥が、写真の、ツグミほどの大きさの白黒の鳥です。写真右側(手前側)がオスで左側がメスです。顔の模様が異なります。街の中にも郊外にも、工場の敷地内にもレストランの前にもいて、地上で食べ物を探したり、木や屋根や車の上で遊んでいます。オーストラリアならどこにでもいる鳥のようで、こちらの人は気にも留めないのですが、私にとっては存在さえ知らなかったとても興味深い鳥です。

そんな条件でも観察できる、私が気に入っている鳥が、写真の、ツグミほどの大きさの白黒の鳥です。写真右側(手前側)がオスで左側がメスです。顔の模様が異なります。街の中にも郊外にも、工場の敷地内にもレストランの前にもいて、地上で食べ物を探したり、木や屋根や車の上で遊んでいます。オーストラリアならどこにでもいる鳥のようで、こちらの人は気にも留めないのですが、私にとっては存在さえ知らなかったとても興味深い鳥です。 インターネットで調べたら、標準和名を「ツチスドリ(土巣鳥)」というそうです。この鳥は木の枝などに泥で巣を作るのです。初めての休日だった今日、公園でこの鳥を見ていたら、その巣を見つけました。枝から切り離して窯で焼けば、渋い器ができそうです(笑)。

インターネットで調べたら、標準和名を「ツチスドリ(土巣鳥)」というそうです。この鳥は木の枝などに泥で巣を作るのです。初めての休日だった今日、公園でこの鳥を見ていたら、その巣を見つけました。枝から切り離して窯で焼けば、渋い器ができそうです(笑)。 彼らは、カラスが来るとキーキーとけたたましく鳴いてモビング(擬似攻撃)をしかけます。白黒のカラス(そんなカラスがここにはいます)よりも、真っ黒なカラスに対してのほうが騒ぎかたが大きいようです。私の先入観付きの印象ですが、真っ黒な真性(カラス属)カラスのほうが何かと悪さをしそうなので、そのせいなのでしょう。今日公園に白い大きなオウムが飛来したときも、右の写真のように、それを追いかけて騒いでいました。オウムもいたずらをしそうです。これも私の先入観ですが・・・。モビングのとき相手にしつこく付きまとうのには、自在な飛行能力は大いに役立っているようです。

彼らは、カラスが来るとキーキーとけたたましく鳴いてモビング(擬似攻撃)をしかけます。白黒のカラス(そんなカラスがここにはいます)よりも、真っ黒なカラスに対してのほうが騒ぎかたが大きいようです。私の先入観付きの印象ですが、真っ黒な真性(カラス属)カラスのほうが何かと悪さをしそうなので、そのせいなのでしょう。今日公園に白い大きなオウムが飛来したときも、右の写真のように、それを追いかけて騒いでいました。オウムもいたずらをしそうです。これも私の先入観ですが・・・。モビングのとき相手にしつこく付きまとうのには、自在な飛行能力は大いに役立っているようです。

公園にいた「Australian Wood Duck」というカモの親子です。私が注目したのは、雌ガモだけでなく雄ガモもヒナと一緒に行動していたことです。写真で前にいるほうが雄です。この一家だけでなく、公園で見かけた3組のヒナたちにはいずれも雌ガモと雄ガモの両方が付き添っていましたから、どうも、このカモは夫婦が協力して子供を守る種類のようです。カモにもいろいろあるのですね。

公園にいた「Australian Wood Duck」というカモの親子です。私が注目したのは、雌ガモだけでなく雄ガモもヒナと一緒に行動していたことです。写真で前にいるほうが雄です。この一家だけでなく、公園で見かけた3組のヒナたちにはいずれも雌ガモと雄ガモの両方が付き添っていましたから、どうも、このカモは夫婦が協力して子供を守る種類のようです。カモにもいろいろあるのですね。 一方、左の写真は3日に撮った別の親子です。ヒナたちはだいぶ大きいですが、まだ8羽います。ほとんど減らなかったのだと思います。井の頭池はもちろん神田川のカルガモより高成績です。夫婦で子供たちをガードしているからこそ達成できる成績なのでしょう。

一方、左の写真は3日に撮った別の親子です。ヒナたちはだいぶ大きいですが、まだ8羽います。ほとんど減らなかったのだと思います。井の頭池はもちろん神田川のカルガモより高成績です。夫婦で子供たちをガードしているからこそ達成できる成績なのでしょう。 写真はその「Australian Wood Duck」の父ガモとヒナです。「ガン」と付けられたのは、おそらく、この尖り気味のくちばしのためではないでしょうか。ガンの顔つきに似ている気もします。なお、「タテガミ」とは、写真には写っていませんが、頭の後ろからうなじにかけて長めの毛が生えているからです。

写真はその「Australian Wood Duck」の父ガモとヒナです。「ガン」と付けられたのは、おそらく、この尖り気味のくちばしのためではないでしょうか。ガンの顔つきに似ている気もします。なお、「タテガミ」とは、写真には写っていませんが、頭の後ろからうなじにかけて長めの毛が生えているからです。 いまだに名前も分からないし、はたしてオーストラリアの在来種なのかも確信がないのですが、道端や牧場など、あちこちで花盛りだったキク科の花です。アデレードだけでなく、後で書くカンガルー島の牧場にもたくさん咲いていました。生態的には日本やヨーロッパで見られるタンポポに相当する植物だと思います。

いまだに名前も分からないし、はたしてオーストラリアの在来種なのかも確信がないのですが、道端や牧場など、あちこちで花盛りだったキク科の花です。アデレードだけでなく、後で書くカンガルー島の牧場にもたくさん咲いていました。生態的には日本やヨーロッパで見られるタンポポに相当する植物だと思います。 もうひとつタンポポと大きく違う点はその種子でした。タンポポの種子には落下傘のような羽毛が付いているのに対して、この植物の種子は、右の写真のように、縮れた綿毛で覆われています。南オーストラリアの風に吹かれて飛ばされたり転がったりして別の場所へ移動するのです。しかしながら、軽々と空中に浮かぶタンポポの種と比べたら、移動できる距離は短そうです。

もうひとつタンポポと大きく違う点はその種子でした。タンポポの種子には落下傘のような羽毛が付いているのに対して、この植物の種子は、右の写真のように、縮れた綿毛で覆われています。南オーストラリアの風に吹かれて飛ばされたり転がったりして別の場所へ移動するのです。しかしながら、軽々と空中に浮かぶタンポポの種と比べたら、移動できる距離は短そうです。 オーストラリアにもカルガモがいました。ただし日本のカルガモとは種類が異なるようで、英名を「Pacific Black Duck」、和名を「マミジロカルガモ」といいます。写真で分かるように、日本のカルガモと比べると顔が濃いです(笑)。

オーストラリアにもカルガモがいました。ただし日本のカルガモとは種類が異なるようで、英名を「Pacific Black Duck」、和名を「マミジロカルガモ」といいます。写真で分かるように、日本のカルガモと比べると顔が濃いです(笑)。 今日公園の池で、そのマミジロカルガモの親子に合いました。なんと、ヒナが17羽もいました。カルガモのヒナより色が黒いです。手元のフィールドガイドには、このカモの産卵数は8〜10個と書かれていますから、特別なケースのようです。井の頭池のカルガモの場合、今までの最高記録は15羽だそうですが、それを2羽も上回っています。世界は広いです(笑)。マミジロカルガモもカルガモと大きさはほぼ同じです。この母ガモが17個もの卵をどのように抱いていたのか、ぜひ見たかったです。

今日公園の池で、そのマミジロカルガモの親子に合いました。なんと、ヒナが17羽もいました。カルガモのヒナより色が黒いです。手元のフィールドガイドには、このカモの産卵数は8〜10個と書かれていますから、特別なケースのようです。井の頭池のカルガモの場合、今までの最高記録は15羽だそうですが、それを2羽も上回っています。世界は広いです(笑)。マミジロカルガモもカルガモと大きさはほぼ同じです。この母ガモが17個もの卵をどのように抱いていたのか、ぜひ見たかったです。 写真は「Willy Wagtail」という小鳥です。フィールドガイドには、「樹木のない草原と深い森以外、どこにでいる最も普通の鳥のひとつ」などと書かれています。たしかにあちこちで見かけました。でも私には初めての鳥、とても惹かれたので、アデレードに滞在中、公園で暮らしているペアに何度も会いに行きました。

写真は「Willy Wagtail」という小鳥です。フィールドガイドには、「樹木のない草原と深い森以外、どこにでいる最も普通の鳥のひとつ」などと書かれています。たしかにあちこちで見かけました。でも私には初めての鳥、とても惹かれたので、アデレードに滞在中、公園で暮らしているペアに何度も会いに行きました。 それに対して和名のほうは、鳥類学者がかなり考えてつけたようで、苦労の跡がうかがえる名前が多いです。この鳥の和名は「ヨコフリオウギビタキ」です。「ヒタキ科オウギビタキ属」だそうです。「オウギ」とは、開くと扇のように見える長い尾羽を持っているからです。ただし、ヨコフリオウギビタキは他のオウギビタキの仲間に比べると尾羽を扇のように開くことが少ないようです。

それに対して和名のほうは、鳥類学者がかなり考えてつけたようで、苦労の跡がうかがえる名前が多いです。この鳥の和名は「ヨコフリオウギビタキ」です。「ヒタキ科オウギビタキ属」だそうです。「オウギ」とは、開くと扇のように見える長い尾羽を持っているからです。ただし、ヨコフリオウギビタキは他のオウギビタキの仲間に比べると尾羽を扇のように開くことが少ないようです。 ヒタキ科の鳥の採食法といえば木の枝からのフライングキャッチが一般的ですが、この鳥は主に地上で虫を採ります。地上の虫を見つけるとそこへ走っていってくわえ取ります。もし虫が飛び立つと、やっぱりヒタキだと納得させる身のこなしでそれを地上近くでフライングキャッチします。そして動作を止めるたびに、尾羽をフリフリフリと横に振るのです。

ヒタキ科の鳥の採食法といえば木の枝からのフライングキャッチが一般的ですが、この鳥は主に地上で虫を採ります。地上の虫を見つけるとそこへ走っていってくわえ取ります。もし虫が飛び立つと、やっぱりヒタキだと納得させる身のこなしでそれを地上近くでフライングキャッチします。そして動作を止めるたびに、尾羽をフリフリフリと横に振るのです。

というわけで、朝6時半にホテルを出発し夜の11時少し前に戻るまで、車でひたすら走り回りました。私のハンディGPSレシーバの記録によると、走行距離は島内だけで380kmでした。とはいっても、ドライバーとナビゲータは仲間がやってくれたので、私は後部座席で景色を眺めていればよい身分です。各所での短い滞在ではそこの生き物を見たり写真を撮ったりしたものの、ドライブ中はひたすら2つのテーマに集中して景色を眺めました。

というわけで、朝6時半にホテルを出発し夜の11時少し前に戻るまで、車でひたすら走り回りました。私のハンディGPSレシーバの記録によると、走行距離は島内だけで380kmでした。とはいっても、ドライバーとナビゲータは仲間がやってくれたので、私は後部座席で景色を眺めていればよい身分です。各所での短い滞在ではそこの生き物を見たり写真を撮ったりしたものの、ドライブ中はひたすら2つのテーマに集中して景色を眺めました。 「Murray's Lagoon」という沼沢地です。水鳥の重要な生息地らしいです。小さな写真ではよく見えませんが、水上に散らばっている黒い点々はコクチョウです。コクチョウはアデレードの公園でも暮らしていますが、都会のコクチョウは人からのエサを当てにして寄ってくるので、井の頭公園のコクチョウと変わりません。(風切羽が切られていないので飛べる点は違います。) それに対して、ここのコクチョウは野生の暮らしを守っているようです。

「Murray's Lagoon」という沼沢地です。水鳥の重要な生息地らしいです。小さな写真ではよく見えませんが、水上に散らばっている黒い点々はコクチョウです。コクチョウはアデレードの公園でも暮らしていますが、都会のコクチョウは人からのエサを当てにして寄ってくるので、井の頭公園のコクチョウと変わりません。(風切羽が切られていないので飛べる点は違います。) それに対して、ここのコクチョウは野生の暮らしを守っているようです。 もっと愉快な例もあります。右の写真のトキの仲間です。英名を「Australian White Ibis(オーストラリア白トキ)」というのですが、なんと、和名は「オーストラリアクロトキ」なんです。白が黒に変わっているのです。じつは、オーストラリアにはもっと黒いトキの仲間がいるのです。それで、「White Ibis」と付けたのでしょう。ところが日本には、この鳥によく似ていて、しかも黒い部分がもっと少ない「クロトキ」(漂鳥)がいるので、この鳥にも「クロトキ」と付けざるを得なかったのだと思います。

もっと愉快な例もあります。右の写真のトキの仲間です。英名を「Australian White Ibis(オーストラリア白トキ)」というのですが、なんと、和名は「オーストラリアクロトキ」なんです。白が黒に変わっているのです。じつは、オーストラリアにはもっと黒いトキの仲間がいるのです。それで、「White Ibis」と付けたのでしょう。ところが日本には、この鳥によく似ていて、しかも黒い部分がもっと少ない「クロトキ」(漂鳥)がいるので、この鳥にも「クロトキ」と付けざるを得なかったのだと思います。 「Australian Sea-lion(オーストラリアアシカ)」が間近で見られる海岸「シール・ベイ(Seal Bay)」にいたカメラマンです。じつは、私がオーストラリア滞在中に見かけた、望遠レンズ付きのカメラを持った自然派カメラマンはこの人だけなのです(スポーツカメラマンはいました。)。井の頭公園ではいくらも見られるのですが・・・。オーストラリアではアシカより希少種かもしれません(笑)。

「Australian Sea-lion(オーストラリアアシカ)」が間近で見られる海岸「シール・ベイ(Seal Bay)」にいたカメラマンです。じつは、私がオーストラリア滞在中に見かけた、望遠レンズ付きのカメラを持った自然派カメラマンはこの人だけなのです(スポーツカメラマンはいました。)。井の頭公園ではいくらも見られるのですが・・・。オーストラリアではアシカより希少種かもしれません(笑)。 自然保護区の林の中の道路を走っているとき、道のそばに「ハリモグラ」がいるのを見つけました。車を降りてそっと近づいてみたところ、地中に隠れたり逃げ去ったりせずに、こんな格好で固まりました。背中に硬い針が生えているので、この姿勢で身を守っているようです。獣に対してはこれでいいのかもしれませんが、人間に対しては無力ですね。

自然保護区の林の中の道路を走っているとき、道のそばに「ハリモグラ」がいるのを見つけました。車を降りてそっと近づいてみたところ、地中に隠れたり逃げ去ったりせずに、こんな格好で固まりました。背中に硬い針が生えているので、この姿勢で身を守っているようです。獣に対してはこれでいいのかもしれませんが、人間に対しては無力ですね。 カンガルー島に渡ってもなかなかカンガルーに出合わなかったのですが、フリンダー・チェイス国立公園に隣接する自然保護区を走っていたとき、ようやく島で初めてのカンガルーに遭遇しました。この写真は車の窓越しに撮ったものです。カンガルー島のカンガルー「Kangaroo Island Kangaroo」はハイイロカンガルーとは亜種の関係にあり、身体が少し小さいのだそうです。さすがに自然保護区だけあって、その後たて続けに4頭のカンガルーを見かけました。

カンガルー島に渡ってもなかなかカンガルーに出合わなかったのですが、フリンダー・チェイス国立公園に隣接する自然保護区を走っていたとき、ようやく島で初めてのカンガルーに遭遇しました。この写真は車の窓越しに撮ったものです。カンガルー島のカンガルー「Kangaroo Island Kangaroo」はハイイロカンガルーとは亜種の関係にあり、身体が少し小さいのだそうです。さすがに自然保護区だけあって、その後たて続けに4頭のカンガルーを見かけました。 写真はフリンダース・チェイス国立公園の高台から見た景色です。さすがにここまで来れば、広大な自然林が残っています。でも、「野生生物の宝庫」といわれるカンガルー島でも、国立公園や自然保護区になっているのは島の面積の3割だそうです。その他の場所は牧場などとして人間に利用されているのです。

写真はフリンダース・チェイス国立公園の高台から見た景色です。さすがにここまで来れば、広大な自然林が残っています。でも、「野生生物の宝庫」といわれるカンガルー島でも、国立公園や自然保護区になっているのは島の面積の3割だそうです。その他の場所は牧場などとして人間に利用されているのです。 私が不思議だったのが、公園などあちこちに移入種の樹木がたくさん生えているのに、その幼樹をまったく見かけないことでした。その木の育ち方を見ると、気候が合わないとも思えません。写真のように、ヤシの木の下でその芽生えも見つけました。十分に育つことができる気候なのです。誰かが抜いて回っているに違いないと考えていたのですが、ある日その人たちに公園で出合いました。「City Council(市議会)」と書かれた小型トラックが止まっていて、2人の人が地面に落ちた木の枝などを荷台に積んでいました。彼らは単に公園の手入れをしているだけではなく、外来種が生えていないかに目を光らせ、見つけたら除去する役目を担っているのだそうです。

私が不思議だったのが、公園などあちこちに移入種の樹木がたくさん生えているのに、その幼樹をまったく見かけないことでした。その木の育ち方を見ると、気候が合わないとも思えません。写真のように、ヤシの木の下でその芽生えも見つけました。十分に育つことができる気候なのです。誰かが抜いて回っているに違いないと考えていたのですが、ある日その人たちに公園で出合いました。「City Council(市議会)」と書かれた小型トラックが止まっていて、2人の人が地面に落ちた木の枝などを荷台に積んでいました。彼らは単に公園の手入れをしているだけではなく、外来種が生えていないかに目を光らせ、見つけたら除去する役目を担っているのだそうです。